ティールーム

|

『みつこのパソコン絵画館』はパソコン絵画の描き始めから、展示いたしました。

始めの2〜3枚は恥ずかしいのですが途中でやめてしまっているので、掲載しませんでした。

今でもそうですが描くのが遅くて、教室では終わらなかったのです。でも描き方が分かってきてからは続きを家で描き完成させることが、出来るようになりました。

絵と音楽のコラボレーションを描いてきましたが、自然も描きたいし何か方向が変るかもしれません。

時々『絵画館』をお訪ねください。

2006.5

![]()

8月

8月

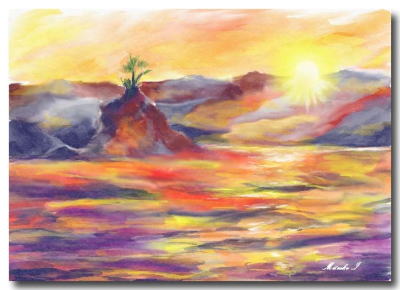

電彩アート「アトリエ」教室へ通っていたころの作品です。確か生徒のどなたかが、ヒマラヤに行って撮ってきた写真を山田先生が描いたのを、お手本に模写したのです。

先生がチェックしたのは山の中腹にたなびいている雲の様子です。油絵や水彩ではどのように描きこむのか経験のない私はわかりませんが、パソコン絵画では山の絵にレイヤーを乗せて、白の筆で描きこみかすれを出します。

7月

7月

例年になく酷暑の夏です。

年を重ねて暑さが一層身にしみると、思っていたら実際に暑いのです。用心のために今まで窓を開けて就眠することは一度もなかったのですが、北側の窓は開けていました。しかし外気温も高く夜は風もないので、まして南の窓は

大きいのでさすが、開けては眠れないので暑さに耐えられなく、エアコンのお世話になりました。

日中は東西南北開け放して、何とかがんばりましたが、非常に疲れました。

事あるごとにニュースなどで熱中症の注意を喚起していましたので水分は注意して取るようにしていましたが、汗をかいて、水を飲んでこれでは体力を消耗しますね。

田園はすっかり緑一色 ここも例外ではなく暑いのですが、目に映る景色で暑さがしのげます。

家の前を走る電車の風も涼を誘います。

カラフルなバラは写真です。だいぶ前になりますが、レインボウバラとして有名になりました。

この不思議な花を探して、銀座で見つけました。花屋さんで出来る過程を聞いて、がっかりしました。

新たな新種ではなく、花の葉脈にそれぞれの色を吸い上げさせたのだそうです。

手数がかかったのでしょうか1本1200円しました。友人と1本づつ記念に買いました。

物珍しさもあって、ブーケに彩りとして加えたものを見かけましたが、最近は見かけません。

6月

6月

梅干しをつくり始めて何年になるかな?今年もまた和歌山からのを南高梅を塩漬けして、梅雨明けに干しました。今年の梅はとてもよかったので、昨年、一昨年に比べて一段と良い梅干しができました。

我が家の梅漬けの塩分は梅の量の18%にしています。昔風には20%のようでしたが、減塩志向でかなり少なくなっています。市販の梅干しの表示を見てみると10パーセント以下のものもあって、驚いています。防腐剤なくしてその塩分では、カビが出ると私の経験から思います。

10キロは漬けるので、大変なのですが、無添加でなお良い塩にこだわって、つけた梅は安心して毎日食べることができます。

散歩道に広い庭のある住宅があります。露晴れの午後ティータイムを庭で優雅に過ごしている様子をそっと目に焼き付けて、スケッチしてみました。

カメラを向けることはできないので、記憶をたどりながら、離れたところで、記録して彩色しました。

風景の中にいる人物を描きたいと思うのですが、なかなかモデル(?)がいません。

見知らぬ人にカメラを向けられませんから、最高級なカメラで望遠で撮れればよいですね。

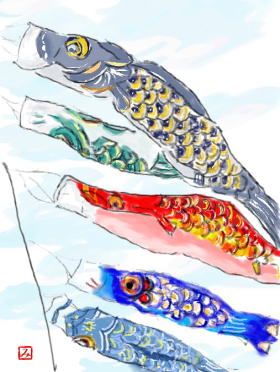

5月

5月

6日は私の誕生日、このホームページを作成してから何回目のバースデイになるのかな?

パソコン絵画を始めて作品が次第に増えてきて、整理していて思いついたのがホームページ作りでした。

パソコン教室でソフトを使わないでじ授業の一つとして、ワードでひな形のホームページを作りましたが、そのことはすっかり忘れていて何をどうしたらよいのかわからず、個人で教室を開いていた先生の門をたたき、1か月かかって基礎部分を作りました。

2006年からは描きあがった作品を順にアップしてきました。2008年からは年賀状をはじめにその年の終りにクリスマスカードというパターンにしています。

電彩アートの毎月の課題提出もあって、悩みながらも何とか描きあげて、提出してホームページに乗せて

6年も経ちました。振り返って見ると、大胆にもすごい(???)絵を描いたものと恥ずかしい思いです。

しかしその時々描きたいものを夢中になって描いていたことが、懐かしいです。

他の人に見てもらうというより、絵日記のように自分の記録なので、気にせず好きな場面を描いていますが以前よりイメージ画が描けなくなりました。

4月

4月

桜の便りが毎日のようにニュースになって、春の到来を心うきうきの日々です。

この絵は6年前に教室で先生のお手本を元に描いた作品です。

9日 昔の職場の同期会の運営委員を引き受けて、今年の会場リサーチに中華街に行って昼食をして、帰り道山下公園、みなとみらいの桜木町までお話しながら歩きました。

桜はほとんど葉桜になっていたのですが、遅咲きの桜でしょうか大きめの白い花の桜が

風景にマッチしてそして急に暑くなったこの日、木道に日陰を作ってさわやかな風を運んでくれました。

同期会の会場は3か所程候補があって、3〜4人ほどでお料理、滞在時間、設備など調べて持ち寄り、検討するのです。

今まで何気なく、出席していたのですが、多くの方のお世話があって開催されていたのでした。改めて感謝!今年は微力ながらお手伝い出来ることをがんばろうと思いました。

3月

3月

パソコン絵画を習得するために電彩アートかしわ台教室を訪ねたのが平成15年6月

平成16年10月にそごうの読売文化センターのパソコン水彩講座に転校して、そののちアトリエには平成22年3月まで通学して学びました。

水彩ソフトが「水彩6」から初めて、昨年「水彩8」になっても、ずっと「水彩7」を使っていましたが,水彩8の新機能薄墨筆が加わったので初めて使ってみました。

筆機能と異なってかすれることがないので、続けて彩色できますが、私の使い方が未熟のためか単一になって、左のような絵になってしまいました。

2012年の作品で電彩アートの4月の提出作品「土筆」では水彩8の薄墨筆の機能を使って筆で描いた絵手紙風に描きました。

「5月の田園」も薄墨筆の機能を使って、私の作品には初めての画風で描いてみました。

菜の花の稚拙な作品から少し進歩しました。

2月

2月

電彩アート2月の課題は「人物 動物」でした。

モデルになるワンちゃんネコちゃんはいなく、ましてや人間はまったく無の状態。

2010年の作品で「相模湖」のタイトルで湖畔でハトに餌を与えている、ご夫婦を描いたのでその絵を提出しました。そのような訳でこの月はギャラリー用に描かなく、そのほか外出もあまりしなく、冬ごもりでした。

ここに載せる絵もなく、未発表のものを探していたら、アマリリスをステンドグラス風に描いた作品があったので載せてみました。

アマリリスは2点ほど描いたので、変わった作風でと挑戦したのですが、はたして絵画として良いのかどうか迷って保存はしていたのですが、忘れ去られた作品です。

パッチワークでタペストリーのような作品にしたら面白いものが出来上がりそうですが、実行に移さないと思います。

2012年1月 楽しい七福神の絵は電彩アート主宰山田みち子先生の作品を模写しました。七人をこのように描くとはさすが山田先生!と感心しました。

楽しい七福神の絵は電彩アート主宰山田みち子先生の作品を模写しました。七人をこのように描くとはさすが山田先生!と感心しました。

7人のプロフィール(山田先生のお手本文章の転写)

恵比寿 古くは「大漁追福」の漁業の神であり時代とともに福の神として「商売繁盛」や「五穀豊穣」をもたらす、商業や農業の神。

大黒天 インドのヒンドゥー教のシヴァ神と日本古来の大国主命の習合。大黒柱と現わされる

ように食物・財福を司る神。

毘沙門天 元はインドのヒンドゥー教のクペーラ神、これが仏教の神のヴァイシュラヴァナ(多聞天)になり日本では毘沙門天と呼ばれる。

弁才天(弁財天) 七福神の中の紅一点で元はインドのヒンドゥー教の女神であるサラスヴァティー神。七福神の一柱としては「弁財天」と表記されることが多い。

福禄寿 道教の宋の道仕または、道教の神で南極星の化身の老子である寿老人の別名または同一神とされる。

寿老人 道教の神で南極星の化身の老子。

布袋 唐の末期の明州(中国浙江省寧派市)に実在したといわれる仏教の僧。

![]()

![]()

2011年12月

2001年の夏憧れのロシアに行きました。文学、音楽、演劇、バレーなど多くの分野で世界的に優れている文化を育んでいるロシアは学生の頃より憧れでした。文学においては、ドストエフスキー、トルストイなど、音楽ではチャイコフスキーの「白鳥の湖」をはじめ、数多くの名曲を生み出しています。

2001年の夏憧れのロシアに行きました。文学、音楽、演劇、バレーなど多くの分野で世界的に優れている文化を育んでいるロシアは学生の頃より憧れでした。文学においては、ドストエフスキー、トルストイなど、音楽ではチャイコフスキーの「白鳥の湖」をはじめ、数多くの名曲を生み出しています。

バレーでは「白鳥の湖」、「くるみ割り人形」など世界中で愛されている舞踊があります。

コサックの民族舞踊、白鳥の湖などサンクトペテルブルグの華麗な劇場で見ることができました。

映画でしか見たことがない劇場、は目をみはるばかりの絢爛豪華なものでした。

サンクトペテルブルグのネフスキー通りは夏休みとあって賑やかでしたが、「罪と罰」のラスコーリニコフが自分の犯した罪に悩みながら歩いたであろう道などに思いをはせながら散歩しました。

ドストエフスキーなど文学者が集った文学カフェでヴィオリンの演奏を聴きながらコーヒータイムを楽しみました。プーシキンが決闘に行く前ここで食事をしたそうです。

美術館は何と言ってもエルミタージュ美術館、展示したいる絵画も素晴らしいものばかりですが、館そのものが目をみはるばかりの美術でした。

モスクワの赤の広場は何かとニュースで流れていたのですが、その広さと建物の大きさにはびっくりしました。ヨーロッパにも何カ国か訪れましたが、教会や建物は似たような様式が多かったのですが、ロシアは宗教の違いからか、玉ねぎのような先端の教会がほとんどで、おとぎの国に迷い込んだようで、今でも感激した記憶がはっきりしています。

絵に描いたマトリョーシカは中にいくつかのものが入っていて、これは中に4体ほど入っています。下から3分の2くらいのところから、2つに分かれるのです。多く入っているものは10体ほどのものがあって一番小さいのは1センチくらいとのことです。

モスクワ大学の近くの露店で買った記念品です。

11月

11月

先日何気なく見ていたテレビでポルトガルの映像が映しだされていたので、懐かしく見入ってしまいました。タイトルは「常盤貴子 本と旅するポルトガル 三島由紀夫に導かれて行く、南蛮文化のふるさと」

2002年に旅行会社のキャッチフレーズが「ポルトガル見聞録8日」というツアーに参加しました。パソコンという文明の利器に接して5か月くらいたったころです。

翌年6月パソコン絵画の「電彩アート」でパソコンで絵を描くことを勉強し始めました。

デジカメの写真を元にいろいろ旅の思い出を描きましたが、ポルトガルも4枚描きました。ベレンの塔やユーラシア大陸最西端のロカ岬,コインブラ大学の教会などそしてサンタクルスの海岸です。(右の絵)

リスボンの北にあるサンタクルスは夏場になると国内外から長期滞在家であふれる町です。そして

作家「檀一雄」が約半年間過ごしたところとして知られています。彼はここで大作「火宅の人」を描き続けました。かってはひなびた漁村だった町も新しい別荘やマンションが建てられています。私が訪れたのは2002年4月、リスボンーナザレーポルトーコインブラ

ケルース、そしてリスボンに戻ってポルトガル最後の夜はファドを聴きながらのディナー

でした。

リスボンからナザレに向う途中サンタクルス海岸で「檀一雄」が過ごした家に立ち寄りました。小さな表示があって、現在はほかの人の住居になっていました。近くに作家をしのんで建てられた記念碑がありました。

「落日を拾いに行かむ海の果て」

10月

10月

ホリデーパスを使って、時々途中下車の旅を楽しみます。

木更津に降り立って、この狸のモニュメントに出会いました。下調べは食事の場所のみで

そのほかの名所などは、期待しなくて歩き始めたら、この狸の意味がわかりました。

この地には

證誠寺があるのです。童謡のしょうじょう寺の狸ばやしで歌われている寺です。

この寺のあたりは、鈴森と呼ばれ竹藪が生い茂り昼でもうす暗くうす気味悪いところだったそうです。

そして夜になるといろいろ怪物が現れると、噂されていました。

その寺に新しく和尚がやってきました。

その晩から怪物が現れるのですが、新しい和尚は少しも驚かない。実はこの怪物はこの森を住み家にしている狸たちだったのです。

今までいろいろな怪物に化けて人間たちを驚かして楽しんでいたのです。

ところが新しい和尚は少しも驚かなかったので、狸たちは癪に障り親分格の狸がたくさんの狸を集めてお囃子を始めました。和尚もつられて楽しくなって三味線をひきだしたのです。どんなに騒いでも驚かない和尚に狸たちはさらに大きく腹鼓を鳴らしていて、4日目の晩狸が現れないので、不思議に思って庭を見ると調子を取っていた大狸が腹を破って死んでいたのです。

不憫に思った和尚はその狸を懇ろに葬ったのです。

境内に狸塚、童謡記念碑があります。

9月

9月

この田園を訪ねた時は、朝7時ころ散歩することにしています。

朝露にキラキラ輝く草、稲 ダイヤモンドよりも素敵な輝きだといつも思います。苅田には全く水はなかったのですが、この日は台風の雨で水が残っていて、シラサギが餌を探していました。

5月頃は朝早く雉がないて飛び出す様子を家の中にいて見ることができました。美しいオスの雉が地味なメスを追いかけていたり楽しい光景でした。

田起こしのため、耕運機が走っている後を20羽程のツバメがついてゆくのです。不思議に思ったのですが、掘り起こされた土の

中から出てくる虫が目当だったのです。

通りすがりの旅では経験できない素晴らしい思い出です。

8月

8月

4月ごろから時折訪れる田園地帯の風景です。9月のなかころ朝7時用水路の水辺を散策して、撮った写真に私の影が映っていたのでそのまま描いてみました。

「 刈株のうしろの水や 秋日和 」

一茶の俳句を思い出したのですが、稲を刈ったあとには水がなかったので、絵のような俳句を入れてみました。

この日、用水路の水門のところで石を投げた様な音がしたので、水面をみると鳥が飛び立って、近くの木にとまり、あっという間に飛び去ってゆきました。

うつくしい緑いろの羽でした。一瞬でしたがカワセミであることがわかりました。

前回訪れた時、散歩で出会って人が、カメラを持っている私を見て「このあたりでカワセミを見ることができますよ」

と言ったのを思い出したからです。

夢のような幻を見たような忘れられない光景でした。

7月 5日毎年恒例の梅干しつくり 和歌山に注文しておいた梅が届いたので、つける容器、重石など洗って熱湯で消毒して太陽で乾かしておきました。

7月 5日毎年恒例の梅干しつくり 和歌山に注文しておいた梅が届いたので、つける容器、重石など洗って熱湯で消毒して太陽で乾かしておきました。

梅を洗ってヘタをとりひとつひとつ丁寧に拭いて、塩をまぶしながら漬物カメに入れてゆきます。何年か前は16%の塩でしたが、最近は気温が高くなって、カビが出るのが怖いので18%にしています。

市販されている梅干しを見ると10%未満の塩分なのでびっくりします。何か加えないと確実にカビが出ると思います。それに本当の梅干しの味ではないと言い切れます。

今食べている梅干しは昨年のもの、今年漬けたのは来年用です。いつまでこのようなことが出来るのかと思いつつ、今年もできたと安堵するのです。

友人のご主人とお仲間の作品展に行ってきました。何人かの水彩画、そして陶芸の作品の展示でした。パソコンで水彩画を描いている私は、ショックを受けました。きれいに伸びている空などのぼかし、それは水を使うからでしょう。パソコンのパレットには水を混ぜて色を薄くするという作業はできないのです。

ひかりで描いているのでパソコン上で見ると素敵なのですが、印刷すると紙質、プリンターによって描き手の意向が反映されず、失望することが多々あります。

今月の絵は2006年ころベネチアのカーニバルに行った人の写真をいただいて、描いたものです。薄暗い所で撮ったためか、はっきり衣裳が分からずかなり創作しました。

ずっと「仮面」のフォルダに入っていて忘れていたのですが、載せてみました。

5年前に風景画以外に何か描いてみたいと、いろいろ挑戦した一枚です。2006年の作品には仮面のカーニバルの作品が何点かあります。

6月

6月

我が家のサマータイム実行は8時の朝食が7時30分になりました。

17日 高校の同期会に出席。いつもホテルなどを利用していましたが、今年は懐かしい学校で開催ということで出席しました。もっとも何年か前に建て替えてほとんど昔の面影はありません。校門を入って校舎に入る入口にあった池が残っていました。女学校らしく通常お「センチ池」などと呼んでいました。

懐かしいソフトボール部の友人に会って、試合の失敗談で笑い転げました。花形でないスポーツなので部員が少なく、練習試合をするほど選手がいないのですが、走る、投げる、打つなど結構楽しくグランドで練習していました。思い出は合宿も楽しかったです。広い音楽室で雑魚寝、理科室兼調理室で交替で食事の支度をしていました。

横浜港が一望できる教室の窓からはゲーリック球場と言っていた今の横浜スタジアムのナイターの明かりが見えました。

今月の絵は今は高2、中2になっている孫がかかし祭りで撮った写真を元に6年前に描いたものです。

5月

3日 7時31分の市民バスで出発して高尾山出かけました。茅ヶ崎から

3日 7時31分の市民バスで出発して高尾山出かけました。茅ヶ崎から

相模線で八王子それから中央線で高尾にそこから京王線に乗り換えて

高尾山で下車。連休なので駅から人、人なのにはびっくりしました。

ロープウエイは3〜40分待ちなのでとりあえず簡単な登りくち、多数の人が歩いていたのでそれについてゆきました。幅広いコンクリート道は人の波、町中よりも歩きにくい人波でしたがシャガが満開で明るい感じになっていました。時折にりん草がそしてうらしま草を一本だけ見つけました。

うらしま草は2年前の4月横須賀の猿島に行ったとき沢山咲いていて感激しました。えんじ色の奇妙な形をした花の中から長い釣り糸のようなものが出ているのです。初めて見たのですっかりはしゃいでしまいました。

結局高尾山はコンクリートの坂道を過ぎて、丸太の階段をいくつか登って途中で休憩して引き返しました。あまりの人の多さと、くもり空で全く景観が望めなかったからです。

16日 すっかりハイキングにはまった私は鋸山に行きました。ロープウエイは使うつもりはなく、歩き始めたのですが、途中ここから行ったら1時間で展望台に行けるという人の話で、実行したら大変な目に逢いました。時間を短くして上るということは、そうです勾配が急なことなのです。

足場の悪い、大変なところでした。下山して昼食という予定が3時半、簡単に考えていたので水も少し、食料もほんのお菓子程度を持参しただけだったので、本当に大変でした。道に迷うところではないと思いますが、滑って滑落していたらと思うとぞっとします。

2日間ふくらはぎの筋肉痛で階段の下りに苦労しました。

今月の絵は平成17年の絵を整理していたら、これぞパソコン絵画という描き方のサンプルのような作品があったので載せてみました。

円ツールとグラデーション、マスクツールとエアーブラシを使って完成させた絵です。

4月

4月

1日の夜7時半ごろベッドの上で洗濯物をたたんでいたら眠くなって、少し横になったつもりが気がついたら2日の朝7時半でした。

パジャマに着替えることもなく、寝てしまったようです。

血圧低下と思って測ったら高いのでびっくり、さっそくかかりつけの医院に行ったら1週間朝夜記録しなさいの指示でした。

結果はやはり高いので薬を処方されました。10日ほどしたらかなり下がったのでほっとしていますが、薬を飲んでの値ですからこの先、降圧剤は欠かせなくなるのでしょうか少し不安です。

10日 昔の職場の同僚の絵手紙の作品展に友人と出かけて、おしゃべりに興じました。50年以上も前からのお付き合いですが

相変わらず話は尽きないのです。

16日 みなとみらい[よこはま大道芸大会]に桜木町に出かけました。昨年の会場で写真に収めたピエロとパントマイム芸人をパソコン絵画で描きカメラマンのピエロは2011年の作品に入れました。パントマイム芸人は8月のそごう作品展に出品するつもりです。

知人が築15年ぐらいの家を処分して、マンションライフに転向しました。庭もきれいに整えて、いろいろな花も咲かせた家を離れるのはかなり勇気がいったでしょうが、理由を聞いたら断 舎 離 だそです。納得しました。私も不要な物をかなり処分して、すっきりライフを目指しているのですが、なかなか進みません。

花かごは何年か前に描いたものです。この頃は絵と音楽のコラボレーションとか言って音符を入れるのが、とても楽しみでした。

3月

3月11日午後2時46分ごろ、マグニチュード9.0を記録する地震が東北地方太平洋沖で発生しました。私の住んでいる茅ヶ崎では5弱の震度でした。ベッドに横になって本を読んでいたら、ゆらゆらと。

3月11日午後2時46分ごろ、マグニチュード9.0を記録する地震が東北地方太平洋沖で発生しました。私の住んでいる茅ヶ崎では5弱の震度でした。ベッドに横になって本を読んでいたら、ゆらゆらと。

夜中でも気がつかず眠っている私ですが、あまり大きく長く揺れているので窓を開けて座っていました。

我が家を取り巻く東西南北の隣家はすべてかわら屋根なので飛び出したら危険と思っていましたので、2階でじっとおさまるまで、地震速報をテレビで見ておりました。

防災放送で津波の心配があるので、海岸には近づかないよう放送がありました。我が家は海岸から2.5キロありますのでここまでは波も来ないだろうといつも思っていましたが、今回の津波は本当にびっくりしました。

あの津波が来たらここまでさらわれてしまいます。高台といっても何キロも先なので近くの小学校に避難することになると思いますが、4階建てでは不足ですね。

最近になって知人にその時どうしてたかという話になって私ののんきさにびっくり、茅ケ崎の北の高台赤羽山の方へ車を走らせたそうです。 それ以後のテレビニュースでは次々と被害が明らかになって、大きなかってない災害だということがわかって胸が苦しくなりました。

そのあとの計画停電のため、電池は売り切れ、ローソクもない始末、仏具屋に行ってもなし、路上で金銀のローソクを売っていたので買って帰りました。結婚式のキャンドルサービス用のものだそうです。、幸いかなり前のサンタクロースのローソクがあって、お彼岸の時にご仏壇から使ってないローソクをいただいて用意していたのですが、幸いそのあと夜の停電はないのでほっとしています。

次の夜間の停電の時はクリスマ用、、結婚式用 仏事用ローソクがともることになります。

今月の絵は

ビバルディーの「四季」をイメージして春を描きたかったのですが、さっぱり仕上がってしまいました。春風とヒバリの声を感じてもらえたら

いいのですが・・・・・・。

2月

2月

東京の友人ともあまり会わなくなったし、演劇鑑賞会も退会して「断捨離」が2つ。さびしい気もするけれど、出かけることが大変になったので仕方のないことです。

昨年の夏、前から来た自転車を避けて歩道の植え込みに突っ込んで以来ほとんど自転車に乗らなくなりました。脚力に自信がなくなったのです

かってはびゅんビュン乗り回していたのに・・・・・やはり老化でしょうか。

そのような訳で

今月は冬ごもりのように家にいることが多く作品の整理をしていたら、懐かしいロシア旅行の絵が見つかりました。

サンクトペテルブルグ郊外のプーシキンにあるエカテリーナ宮殿の公園の風景です。

2001年8月日本旅行の「ロマン紀行」というツアーに参加して、モスクワ・サンクトペテルブルグを訪れました。サンクトペテルブルグの最終日がエカテリーナ宮殿観光でした。

左の絵はその時の写真をもとに6年前に描いたものです。

エカテリーナ宮殿は外観は白とスカイブルーの壁と金色の窓飾りや屋根のコントラストがとても美しい優雅な宮殿です。左にある円柱は宮殿の公園内の池に浮かぶチェスメンの円柱、これは露土戦争のロシア海戦を記念して建てられたもの。右の建物はニコライ1世の統治時代に建てられたトルコ風サウナだそうです。

宮殿も素晴らしかったのですが、この広大な公園は森と湖という感じでした。ヨーロッパにありがちな整った公園ではなく自然でモスクワで鑑賞した、バレー「白鳥の湖」が想像できます。実際には白鳥はいなかったのですが、想像で描きました。

2011年1月

毎年欠かさず箱根駅伝の応援に出かけていたのですが、今年はいろいろ事情があって行くことができませんでした。

毎年欠かさず箱根駅伝の応援に出かけていたのですが、今年はいろいろ事情があって行くことができませんでした。

27日 茅ヶ崎演劇鑑賞会の第141回例会は劇団「民芸」の「林の中のナポリ」でした。

「あらすじ」

夫婦と離婚して戻った娘の3人で経営する高原のペンション「林の中のナポリ」 スキー場もなく冬は客足が途絶えてしまう。そのうえどこか陰気で接客の下手な主人。

ある雪の夜駅へ行った娘が、宿を探す老婦人を連れて帰ってきたことから話は進みます。

世界中を旅して、来たかのように話す女性客。しかしなぜか秘密があるような・・・・・・。

しかし話が進むうち、この女性客とペンションの主人には過去に深いつながりがあったのです。ストックホルムで車を運転していて、事故を起こしその車に女性客の息子が乗っていて、他の同乗者と共に死亡してしまった。

そのことは家族にはいっさい今まで話してなく、この女性客との会話を聞いて、主人の何となく人を避けるような陰気な態度が、そのことがあったからだと理解したのでした。

離婚した娘がよりを戻し、客の婦人は、老人ホームに入居する前にペンションに連泊して、人とかかわってゆくうち、自分の行く道を見つけ帰って行く。

過去を捨てて(忘れて)前に進み新しい生活を始める。簡単なようでなかなか難しいことのように思いますが、大切なことだと思いました。

![]() 2011年

2011年

![]()

12月

12月

あっという間に12月です。

1日 演劇鑑賞会の140回例会は「博士の愛した数式」

この回は私たちのサークルも運営サークルの1つに入っていて

この日は舞台装置の搬入のお手伝いでした。

「博士の愛した数式」は映画にもなっていましたし、のちにテレビでも映画を放映していましたが、私は見ていなかったのでとても楽しみにしていました。

運んだ舞台装置のパーツが実際の舞台で組み立てられ、見事な部屋になったり背景になったりしているのを、見るのが楽しみです。劇の内容ももちろん興味がありますが、10年この会に入って経っていますが、ある時から、舞台にとても興味をもって見ていることに気がつきました。

今回の公演も1つの舞台上で、2つの家「博士の家」と「そこに通う家政婦と息子」の部屋をほとんど家具など変えずに見せました。見事です!

今月の風景画はスエーデンの首都ストックフォルムのメーラン湖に面した市庁舎の庭です。この市庁舎はノーベル賞晩餐会が行われる事でよく知られています。建物は建築家ラグナル・エストペリの設計により、1909〜1923年に建設されたそうです。ナショナル・ロマンティシズム建築の傑作としても知られています。

内部はノーベル賞の晩餐会が行われる青の間、パーティーが行われる黄金の間が有名です。

2004年8月北欧旅行でフィンランドで乗り継、初めの一歩がストックフォルムでした。市内遊覧で、ここを訪れました。建物内部の写真は

暗くて絵にならないのですが、改めて写真を見ているうち懐かしくなって、庭の風景を描いてみました。

11月

11月

1日 友人が「題名のない音楽会」の抽選に当たって、誘ってくれました。会場も横浜みなとみらいホールなので、東京に住んでいる友人が久しぶりに横浜も見たいと出かけてきました。

「出光音楽賞」受賞者ガラコンサート」でした。

受賞者はこれから大きな音楽の世界に羽ばたく優秀な若い人たちで、ピアノ、オーボエ、ヴィオリン、チェロの4人でした。それぞれの演奏を聞くことができました。若いエネルギーは素晴らしい!

14日〜15日 八ヶ岳ロイヤルホテルの宿泊券が1人分手に入ったので、小淵沢に出かけました。急ぐ旅ではないので、相模線で八王子まで行き中央線に乗り換え、小淵沢に行きましたが、各駅停車を使ったので2〜3回乗り換えました。下田にも時折出かけましが、急行は使わずゴトゴトといつも各駅電車の旅です。

小淵沢から「八ヶ岳高原リゾートバス」の1日フリーパス(600円)で平山郁夫シルクロード美術館、えほん村をめぐりました。どこもかしこも色とりどりの紅葉でパレットに暖色系の色を並べたようでしたが自然の色は言葉や絵具では表現できません。

絵本村でコーヒータイム ログハウスの建物にテーブル、椅子もすべて木製で動物の形をしていて絵本に囲まれた部屋で夢のような「時」を過ごしました。

小渕沢から小海線の甲斐大泉で送迎バスに乗りロイヤルホテルに着きました。周囲は真っ暗でしたがで大きなホテルということはわかりました。大きな露天風呂をゆっくり堪能しました。夕食時間のためか私1人の貸し切り温泉でした。天国!

翌朝屋上に行ってびっくり、ぐるっと南アルプスに囲まれているではありませんか。すごいパノラマに感激しました。富士山が小さく見えました。帰途相模湖で下車。小学生の遠足の思い出にある湖はもっと大きかった記憶なのですが、大人になってみると小さく感じるのですね。

17日 ミュージカル「モーツアルト」を鑑賞しました。 何年か前に「エリザベート」を鑑賞したので、同じ作曲者の「モーツアルト」がどの様に演じられのか興味がありましたし、またあの時代の豪華な衣装に現代モーツアルトはジーパンというのを広告で見てどのように着こなすのかこれも興味がありました。

音楽では天才でも幼くやんちゃ(私の感想)な人物像を表現するのに流行りのヨレヨレのジーパンがよく合っていました。

21日 ヨコスカ・ベイサイド・ポケットで現代オペラを観る機会がありました。アメリカの作曲家(台本も)ジャン・カルロ・メノッティの「霊媒」

「電話」です。 内容を書くと長くなりますので省略しますが、いろいろオペラを鑑賞していますが、英語の歌詞は初めてです。ドイツ語、イタリア語に比べてところどころ分かるので親しみを感じました。

10月のティールームでも書いたのですが、暑い夏はほとんど出かけなかったのに10月、11月は予定が多くて大変でした。でも楽しいことなので、出かけますが疲れを感じるこの頃です

10月

10月

夏の猛暑が終わらず9月の残暑も厳しく、暑中見舞いに「涼しい秋風が吹く日を楽しみにまちましょう」と書いたのに、この月になっても暑い日がおわらないのでした。

11日 久しぶりにコンサートに出かけました。「ショパンと同世代の作曲家たち」〜ショパン、リスト、シューマン夫妻、メンデルスゾーン、の音楽と講座を楽しもう〜

1時〜7時30分 1ステージ1時間で7ステージありました。

最近クラシック音楽に遠ざかっていたので、懐かしく聞きました。ポップ調のダンス曲などこの夏は聞いていたので、窓を全開すると家人よりご近所に響き渡ると思い、ヘッドホンを買って、利用しました。

ピアノ曲はリストとショパンが好きです。特にショパンのノクターン、月並みですが、2番と5番は心がとろけてゆく感じがします。私にとって最高の癒しの曲です。

このコンサートの第6ステージ、第7ステージのピアノ演奏は6時〜7時という最後のステージでしたが、1時から始まって聞き手も少し疲れてきていたのですが、指の先からエネルギーが伝わって中型のピアノなのに素晴らしい音が響き渡りました。(私の個人的な感想です)すべてこの回の曲目はショパンでした。

20日〜24日は電彩アート湘南グループの作品展が鎌倉の生涯学習センターで開催されました。毎年素晴らしい作品に進歩しているのがよくわかります。

22日は演劇鑑賞会で「殿様と私」、29日はルテアトル銀座で「33の変奏曲」というベートーベンのピアノ曲にまつわる物語の演劇を見ました。7、8、9月暑くて出かけることがなかったのですが、10月になってその分まとめて(?)出歩いているような月でした。

「33の変奏曲」は予備知識を全く持たないで黒柳徹子さん江守徹さん出演ということで出かけてしまいました。友人が良い席をゲットしてくれたし、友人と久しぶりに会えることも楽しみでした。変奏曲・・・・少し知識を入れたいと思います。

9月

9月

8月に引き続き暑い毎日でした。毎日平年を更新する温度をニュースで流すので、一層暑く感じました。

お彼岸近くなると、日中は暑くても朝夕はしのぎやすくなるのですが、とてもとても気温が下がらずほとほと参りました。それがある日突然10度も低くなってびっくり!

26日お彼岸の明けに横浜中区にある東漸寺(実家の菩提寺)に先祖のご供養に行きました。門を入ったところにある掲示板に描かれていた言葉。

朝日のかげは短いが、夕日の影は長い

人生も老いて実るものの中に

より真実なものがある 石川 洋

東漸寺より徒歩で10分ほどのところに、先祖のお墓があります。一番新しい墓の入居者は母です。2006年9月18日雨が滝のように降っている朝方に息をひきとりました。

お茶碗にきれいな水を入れて花の水を取り換え、墓石に水をかけて、お線香をあげ手を合せました。緩やかな階段を降りながらふと考えました。墓前で手を合わせて何を祈ったのだろうか?

キリスト教では((小学生の頃日曜学校に行っていた)・・・天にまします・・・・という言葉で始まるお祈りを必ず声に出して言った記憶があります。神をあがめる言葉で、私の個人的な祈りではないのです。「祈り」は良くつかわれますね。新年のごあいさつ、お見舞いなどなど。これは人に対するものです。

いつもお花を届けてくれる友人が、久しぶりにユリをいっぱい持ってきてくれました。

8月

電彩アート第3回そごう展が24日に無事終わりました。私はこの作品展のために描いた

電彩アート第3回そごう展が24日に無事終わりました。私はこの作品展のために描いた

作品ではなく、山田先生のすすめもあって「茶道」に関するモチーフにしました。

何年か前にお稽古も茶会も遠ざかっているので、写真がなくあっても構図的に絵になるようなものがないのです。

そこで2008年2月の電彩アートの課題「自画像」で描いた作品を大きさを修正して、そごう展に出品しました。自画像といっても家族でも、昔の自分でもよいということで、10年以上も前に茶道表千家の先生の茶室での初釜のお点前の写真をもとに描きました。

2008年の作品に載せてあります。

記録的な猛暑のこの夏ですが、我が家は日中エアーコンはほとんど使わないのです。

夕方の凪でほとんど風がない時、それも食事の支度、食事中、入浴後寝室を冷やして

おくことに使っていましたが、この2,3日は風がなく夜は冷房のお世話になりました。

2000年8月ロンドンパリ旅行をしました。ヨーロッパは暑くても湿度が低いので木陰に

入れば乾いた風で、汗をかくことがなかったように記憶しています。

パリオペラ座、シャンゼりゼ通りなどをパリジャン気分で散策した後

地下鉄に乗ってホテルに帰った記憶があります。フランス語はまったくわかりませんがアルファベットで何とか駅名を探し、電車の方向は磁石と、エッフェル塔が頼りになりまた。

左の絵は凱旋門の上から眺めたパリの風景です。この年エッフェル塔は夜ライトアップされて、2000の文字と鉄骨の柱が電球で輝いていました。

セーヌ川のナイトクルーズは8月なのにとても寒く、ディナーの後に乗船した人は、ドレスアップの服装が寒くて、震えていました。

私はサマーセーターのアンサンブルだったように思いますが、それでも寒く幸い昼間パリ三越で買ったパシュミナの大きなストールを持参していたので、助かりました。

7月

8日 何十年も自転車に乗っているのに、不覚にも対向自転車をよけそこなって生垣に突っ込んでしまいました。膝に切り傷と打撲、幸い骨には異常がなくてよかったのですが、切り傷がなかなか治らなく、膝をかばって生活していたためか次はぎっくり腰。

8日 何十年も自転車に乗っているのに、不覚にも対向自転車をよけそこなって生垣に突っ込んでしまいました。膝に切り傷と打撲、幸い骨には異常がなくてよかったのですが、切り傷がなかなか治らなく、膝をかばって生活していたためか次はぎっくり腰。

寝返りがままならず、寝違えで首が回らなくなり暑い日が多い毎日に加えて3種類の痛みに見舞われて大変な7月の出来事でした。

6月に漬けた梅が昨年よりも塩分を多くしたにもかかわらず、表面にカビが浮き上がってしまいました。幸い梅酢がたっぷり上がっていたので、梅に影響なくすくい取ることができました。

22日から三日間カラッと干して、梅酢に戻しました。

我が家の1年分の自家製の梅干しが完成しました。

あちこち痛いのに予約してあったので湯河原の温泉に行って帰り湯河原町立美術館に足を運びました。常設館には竹内栖風など著名な画家の作品を展示してあり、平松礼二館企画展では「日本画家が見た印象派の風景」を開催していました。

美術館になる前は旅館だったこともあって、日本庭園がとても風情があり四季折々の花が楽しめます。

夏は特別な睡蓮を見ることができます。平松礼二画伯は印象派を代表する画家、クロード・モネが晩年移り住んだジベルニー村のアトリエに幾度となく足を運び、庭をスケッチして日本画家の目で見た「ジャポニズム」を作品にしました。そして、モネと日本文化の交流に貢献

したことに対し、平松画伯はモネ財団から「モネの描いた睡蓮」の株を譲り受けました。

平成18年10月町立湯河原美術館に「平松礼二館」が開館したことを記念して、当館にもこの「モネの睡蓮の株」を株分けしてもらい、美術館の池で育成しています。・・・・美術館のホームページより

私が訪ねた時は花は終わっていました。

今月の絵は茅ヶ崎海岸の「ハマヒルガオ」です。電彩アート7月の課題、夏をテーマに描こう「自然の生きる力を描く」に提出しました。

6月

庭のあちらこちらに紫陽花が咲きました。毎年花が終わると、切ってしまうので木は大きくないのですが、種類としてはピンク、ブルー、墨田の花火(白、薄紫、ピンク)などがあります。

庭のあちらこちらに紫陽花が咲きました。毎年花が終わると、切ってしまうので木は大きくないのですが、種類としてはピンク、ブルー、墨田の花火(白、薄紫、ピンク)などがあります。

12日 毎年恒例の梅干しを作るため、2日前に届いていた梅を漬けました。1昨年は和歌山の南高梅、昨年は小田原の南高梅、今年は食材などの買い物のエネルギーを減らそうと、宅配の業者から取り寄せているので梅も取り寄せました。

昨年は梅雨明けまで、待っていたら少し表面にカビらしものが浮かんで来たので、梅雨が開けるのを待たず、晴れ間に干して事なきを得ました。

今年は早めに漬けたので、今のところ無事ですが早く干すつもりです。

気温が高くなっていることを、梅干し漬けで実感しています。何年か前は塩分を少なくしても決してカビの心配はなかったのですが、昨年のことがあって少し塩分を多くしました。

梅に対して塩18%にしました。市販の梅干しは減塩のためか8%がありますが、自然の梅干しの味ではないような気がします。自然塩を使った梅干しを食べている私はとても不自然な味に感じます。

3年前地植えした「ジャカランダ」は1本も枯れないで、葉が出ましたが未生つまり種から芽を出して成長する木だとしたら、花は望めないと植木屋さんに言われました。

植樹して最初の1年寒波、雪模様の日などビニールをかけて、大事に見守ってきたのに

ショックでしたが、まだ木が小さいので大きくなったら咲くだろうと、楽しみに待ちましょう。

今月の絵はマイスクールでパソコン絵画を載せていた「ゆうと」が小5の時描いた大きな水彩画です。写真に撮って載せました。今年高校生になりました。 タイトルは「紫陽花畑にいったよ」

5月

6日 70歳の誕生日、つまり古希を迎えたとことになります。祖母や母のことを思い出しても、昔の人が年寄りに感じるのですが、私も若い人が見たらやはり年寄りに見えるのでしょうね。

6日 70歳の誕生日、つまり古希を迎えたとことになります。祖母や母のことを思い出しても、昔の人が年寄りに感じるのですが、私も若い人が見たらやはり年寄りに見えるのでしょうね。

9日 学校の同期会がありました。過去熱心に出席していたわけではないのですが、パソコン絵画を始めてから、作品展に参加してその宣伝(?)のために出かけることが、何回かありました。ほとんどの人がパソコンで絵を描くということを知りませんでしたから。作品展を見に来てくださった方とお会いできるのも楽しみで、今回は出席しました。

高校を卒業して50年、43人が集まりました。何十年たっても6年間同じ環境で学びスポーツに興じた月日が鮮明に思い出されます。。何人かは少しも思い出せなくて、帰宅したのち少し時間がたって、あーあの人だと、やっと思考回路がつながって歯がゆい思いをしました。

7日 昨年11月5日インプラント手術をして2本の歯根になるものを歯茎に埋めておいたのを切開して金具を出してこの上に歯をつける準備をしました。

27日 待ちに待った歯が入りました。半年の間下の奥歯2本がなかったので、入った時は違和感がありましたが、噛むことが楽しくになりました。保険が適用されない歯科治療のためかなり高額でしたが、母が入歯で苦労した経験があるので、思い切りました。

今月の絵は、幼稚園生のとき「マイスクール」で作品を載せた「めぐみ」が小学4年生のとき学校で描いた作品です。今年は中学生になりましたが、私はこの絵がとても好きなので、写真に撮ってこのページに載せました。

タイトルは「花かごを持つ私」

こちらに遊びに来た時に買ったスカートとTシャツに見覚えがあって懐かしい気持ちになりました。幼児の時から小学低学年まで、ピンクの色が好きで何もかもピンクでしたがいつの間にか水色が好きになっていました。花の背景によく合っています。

2010年4月

3日 今年は開花時期に寒い日があったためか、桜の満開が遅かったように思います。ひどい肩こりにきずかず、ある日突然寝返りが出来ないほど、首筋の筋肉が張りつめて、今までに経験のない痛さを味わいました。

3日 今年は開花時期に寒い日があったためか、桜の満開が遅かったように思います。ひどい肩こりにきずかず、ある日突然寝返りが出来ないほど、首筋の筋肉が張りつめて、今までに経験のない痛さを味わいました。

そのようなことがあって、桜をすかっり忘れていたので思い立ったが吉日と三渓園に出かけました.。表門からはお茶会で数え切れないほど入場しているのですが、初めて南門(裏門)に着くバスに乗って上海友好園に降りました。

横浜市と中国上海市がお互いの地にプレゼントし合った友好園です。

中国らしい建物「湖心亭」、「玉蘭庁」があり大きな池には、かもがたくさん泳いでいました。

三渓園内には入園しないで、昔から名前は聞いていたことがあったのですが行った事のない「八聖殿」に向かいました。

本牧公園を横切り坂道を、そして階段を上りやっとやっと、たどりつきました。

本牧八王子の高台に建つ八聖殿は、戦前の政治家「安達謙蔵氏」が建立した建物です。法隆寺夢殿を模した八角形の建物で、内部には聖徳太子、弘法大師、親鸞上人、日蓮上人、釈迦、孔子、ソクラテス、キリストの8聖人の塑像が祭られていました。昭和8年に完成しましたが、今は郷土資料館として使用されています。8聖人も飾られています。

高台で木立ちが多く、四季折々の風情がすばらしいところです。桜は数は数本ですが、緑の間に彩をそえて、良い花見になりました。

8日 演劇鑑賞会 第136回例会は「シャンハイムーン」 作/井上ひさし 演出/丹野郁弓 中国の偉大な文学者・魯迅と彼をかくまった内山書店の夫妻、歯科医、内科医が、医者嫌いの魯迅をいかに診察を受けさせるか、悪戦苦闘する様子を描いた作品です。

残念ですが魯迅の本はまったく読んでいなく、内容すら把握していなかったので、これから少し勉強しようと思っています。

2010年3月

2010年3月

3月に入って光はまばゆいほどなのに、寒い日が多く出かける気になれなかったのですが、高校に入学する孫に横浜を案内するため、そして1週間前に申請していたパスポートを受け取るため横浜に出かけました。中華街で昼食、マリンタワー、シーバスに乗ってみなとみらいに行きゴンドラに乗りました。

パスポートが3月末に期限切れになるので、今のところ旅行の予定がないのですが、10年延長しました。

具体的ではないのですが、「トルコ」に行きたいと思ってます。

パリからユーロスターでドーバ海峡を渡りロンドンに行った事がありますが、際立った風景の違いは感じなかったように思います

ボスポラス海峡の東と西、東洋と西洋が混ざり合う文化にあこがれていました。その不思議な光景をぜひ見てみたいと思っています。ジブラルタル海峡に面したアフリカとヨーロッパ(スペイン)の互いに影響しあった文化にも興味があります。

スペインは何年か前に行った時コスタ・デ・ソルの向こうにアフリカ大陸が見えて、チュニジア、モロッコの砂漠に沈む太陽が見てみたいと思っています。

秋も終わるころ大きな鉢にいろいろな種類のパンジーを植えておいたのですが、咲き終わって葉だけになっていたのが一ヶ月前よりポツリポツリと咲き始め色とりどりに満開になりました。

2010年2月

1月27日パソコンがダウンしてパソコンの主治医の所に入院しました。2月の14日バレンタインの日にめでたく退院したのですが、設定が初期に戻ったりしてあたふたとしてやっと慣れたとおもったら、突然真っ黒になって(フリーズというのでしょうか)強制終了をしています。

1月27日パソコンがダウンしてパソコンの主治医の所に入院しました。2月の14日バレンタインの日にめでたく退院したのですが、設定が初期に戻ったりしてあたふたとしてやっと慣れたとおもったら、突然真っ黒になって(フリーズというのでしょうか)強制終了をしています。

電源を入れたとたん真っ黒だったり、とにかく大変です。

8年使ったパソコン、そろそろ使用期限かなと新しいPCを検討しています。

2月2日 湘南演劇鑑賞会の第135回例会は、「エリック&ノーマン」(Cash on Delivery) 劇団はエアトル・エコーです。

この舞台は出会ってはならない人同士がドアの開閉のタイミング一つでニアミスしそうになる、いわゆる「ドア芝居」モノ。

そのハラハラドキドキ感は舞台の醍醐味だと思います。

イギリスらしいウィットとテアトル・エコーらしい笑いがミックスされたジェット・コースターのような作品です。

嘘と勘違い、すれ違いが雪達磨式に膨らんでゆく状況がおかしいコメディーです。

どこにでもいる普通の人たちが、自分の意思とは裏腹に予期せぬ災難を招いてしまうことへの共感、そしてその災難に巻き込まれ、窮地にたたされたときに見せる人間臭さを出せたらと思います。

お客さんが「こういう人いる、いる!」と笑ってくれたら最高ですね。(テアトル・エコー ホームページより抜粋しました)

前回の「山椒大夫」は心にしみる、ともすると重たいものでしたが、今回の公演は幕が開くと同時に笑いが起こり、幕が下りるまで笑いっぱなしの舞台でした。

今月の絵は山田みち子先生のアトリエで描いた「姫路城」です。20年以上も前のことですが、名古屋城、大阪城、姫路城とお城のはしごをしました。姫路城は閉館の1時間前くらいに飛び込み駆け足で、見学したことを記憶しています。大阪城がエレベーターで昇るという、近代的(?)なお城でしたので、姫路城の歩きでのあるお城にびっくりしました。

2010年1月

24日 ベルガモ・ドニゼッティ劇場の『愛の妙薬』を

よこすか芸術劇場で鑑賞しました。ヨーロッパのオペラ劇場を思い出す様な立派で大きな劇場です。

観劇には最高の席でした。音響が良いので、歌唱の最後まで聞き取れました。私はのどが弱いので、咳払いをしないかひやひやしましたが、劇場内の人誰もが、とても静かでした。

内容はオペラ好きの方はよく知られていることですし、書いたら長くなりますので、省略しますがキャストのかたがたのすばらしい声は、今も耳に残っています。

よこすか芸術劇場はパリのオペラ劇場、ミラノスカラ座、プラハ、ハンガリー,ロシアのバレー劇場など訪ねましたが、それに劣らないものです。

しかし古いヨーロッパ映画「戦争と平和」などに出てくるビロードのカーテンや豪華なシャンデリアは見ることは出来ません。

ハンガリーのオペラ劇場は、かの有名な「エリザベート」専用の控え室や絵画があり、客席の床は温泉を利用した床暖房になっていました。ハンガリーは温泉の多い国です.。治療のため、多くの人が利用するそうです。

今月の絵はポール・デュフィーの「アネモネ」を模写しました。

2010年

2010年

2009年12月

10日 茅ケ崎演劇鑑賞会134回例会は「山椒大夫」でした。

10日 茅ケ崎演劇鑑賞会134回例会は「山椒大夫」でした。

絵本では「安寿と厨子王」として親しまれていましたし、私の子供にそろえてあげた何冊かの有名な物語(小公子、小公女など)に並んでいました。

絵本で見た内容はおぼろげに覚えていましたが、すっかり記憶の中からこの物語は消えていました。

運営サークル(1年に一度劇団のお手伝い舞台装置の搬入や搬出、会員の座席割りなど)としてこの山椒大夫を演じる「前進座」のお手伝いをしました。

その何回かの集まりの席で、すでに他会場で見てきた方たちの、感想を聞いて、わくわくして当日を待ちました。

11時から搬入をお手伝いしました。大きなトラックで運ばれてきた舞台装置を舞台監督の指示で組み立てる箇所に運び入れるのです。

大小さまざまな箱に入っていて中身は分かりませんが、沢山運び入れます。照明器具、など本当に沢山の部品(?)です。

夕方新規加入してお仲間になった会員と「山椒大夫」の観劇に出かけました。幕が開いてパンフレットにも載っていた網笠をかぶった説教師

が幻想的に並んでいるのでした。一言で言い表すことなど出来ない幕開けの場面でした。

この幕開けが最後の場面にも登場します。なんと見事な舞台構成ではありませんか!

説教節ってなあ〜に 鑑賞会のパンフレットより 「前進座のさんしょう太夫は、説教節をふんだんに盛り込んだ<語り物演劇>です。出演者全員が説教節の扮装で登場し、身代わり地蔵の由来を語り始めます。一節終わると劇中劇になり「あんじゅとづし王」の物語が展開していきます。

説教師(楽曲)は俳優による生演奏です。語り(唄)の旋律も伴奏打楽器のリズムもすべて<生音>で、マイクは使用していません。<生音>による和製ミュージカルという側面が前進座の『さんしょう太夫』の特徴です。

説教節に驚き、伝統演劇の様式美と伝統音楽が楽しめます。

私が演劇を観る時、内容、俳優の演技も重要視しますが、ひとつの舞台でいろいろな場面を表現する面白さです。布一枚を加えたりするだけで異なった場所になったり季節が変わったり、なるほどと関心することが多いのです。

いろいろのことに関心を持って見続けていたら、10年目になりました。

山茶花の絵は電彩アート山田みち子先生のお手本を模写しました。

2009年11月

5日 10月から治療していた歯科でインプラント治療をしました。

比較的歯には自信があったので、今回のことは少しショックでした。かなり前一本抜歯した歯を支えるためにブリッジにした歯が不具合になったのです。

ずっと前に抜歯した所と不具合になった隣の歯を抜歯して2本をインプラントしました。

麻酔に関していろいろ問診表に書き込んで、手術の様相が強くだいぶ不安が強かったのですが(案ずるより生むがやすし)といわれますが、本当にこの諺どうりでした。一時間少し目が覚めたときはすっかり終わっていました。

通常の歯科治療の方が、もっと時間がかかります。

麻酔が切れてもそれほど痛みが無く、痛み止めの薬をのんでいたため朝までぐっすり眠りました

このようなことがあって、歯に関心を持つようになりました。(もっと早く気が付いていれば・・・・)

父母の入れ歯を見ていたので、何とか総入れ歯にならないよう努力したいと思うこのごろです。

26日 久ぶりに三渓園を友人と訪れました。

横浜開港150周年記念特別展が三渓記念館で開催されて、蒐集家「原三渓」の名宝コレクションが展示されているのです。

丸山応挙など名だたる画家の掛け軸や、原三渓自信の絵、書も展示してありました。茶人でもあったので、茶碗など茶器が多くあると思ったのですが、少なかったです。

内苑の多くの茶室は何回か茶席でお茶をいただいています。特に五流茶会は表千家、裏千家

藪の内流、他、5つの流派が内縁にあるそれぞれの茶室で茶会を催し、華やかで盛大でした。

懐かしいひとこまを思い出しました。

昼食を園の外ですが近くの「隣花苑(りんかえん)」で三渓麺コースをとりました。この建物は築600年前の足利時代の建造物だそうです。伊豆から昭和5年に移築して現在は三渓翁のひ孫に当たる方が、食通の翁の意思を継いでお料理を提供しています。

三渓園は小学一年生の遠足、根岸、磯子と並んで海水浴場でもあって、何回か訪れています。

現在は埋め立で海はまったく遠くになってしまいました。根岸は石油コンビナートになっています。

クリスマスカードは電彩アートに入った年の12月かしわ台の教室で、先生のお手本を模写して、私なりの飾り付けをして仕上げたものです。

だいぶ前の作品です。

2009年10月

9月28日 3月に行った伊豆稲取をまた訪ねました。なんとなく通りすがりに立ち寄った「かやの寺」を訪れる目的でした。

大きく広く枝を張った天然記念物のかやの木の下を一周する小石の道を歩きました。ジャカランダの木は3倍ほど大きくなって我が家のより成長が早いようです。暖かい気候のためでしょう。今回は寺の歴史のを宝物展示室を見ました。

次の29日 昨年行った伊東の大室山をまた訪ねました。そのとき写真を撮ったインコを描いて8月の作品展に出品したのです。(2009年の作品インコとサボテン)

そのインコに会って種類を知るためです。「オオハナインコ」緑色がオス、赤い色がメス、はっきり見分けのつくインコだそうです。

そのほか「コンゴウインコ」のいろいろな種類が枝に止まっていたので、写真を撮りましたのでまた描きたくたくなりました。

10月1日は私が就職した会社の創業50周年 一期生として入社したので、この日を記念して同期生が集まりました。70人ほど横浜港大桟橋入り口の「スカンディア」

北欧料理のレストランで開催されました。壁一面木彫りの彫刻で装飾されており、カーテンがワインレッドという雰囲気のとてもよいお店でした。

横浜も開講150周年区切りのよい年です。

7日は配属された部署のOB会でした。私が入社して5年目に新入社員として配属されてきたKさんに40年(?)ぶりにお会いすることが出来てご立派になって感激しました。ホームページをお知らせしたら、見てくださりご丁寧に早速メールで感想を寄せてくれました。

23日 一ケ月前から奥歯に不具合を感じていて、歯医者の選択に悩んでいました。というのは一本ない歯をブリッジ(ない歯の両サイドに3本つなげる)で何年も使っていたのですが、支えていた歯に力がかかって痛んできたようです。

そこで欠けている歯をインプラントにしようと目に入った歯科医の看板にインプラントと書いてあったので、とりあえず診察を受けました。

一本は決心していたのですが、支えていた一本がかなり痛んでいるので治療しても2〜3年でまた治療することになるので、抜いてインプラントにしてはとアドバイスされました。治療したらまだ使える歯を抜くことの抵抗と、かなりの高額になることで悩みましたが、27日に2本インプラントを入れていただくことに決心しました。11月5日です。

31日 友人に誘われて、クラッシクコンサートに出かけました。演目は「未完成」、歌劇「タンホイザー」序曲、ブラームス「交響曲第3番ヘ長調作品90」

オーケストラで鑑賞するのは本当に久しぶりです。CDではいろいろな曲を聴きますが、クラッシクは長いので雑用で途切れてなかなか集中できないので、改めて「未完成」のよさを実感しました。ブラームスの3番は映画「さよならをもう一度」のなかで使われていて、あまりにも有名ですが、1、2、4、番はCDも持っていなくて聞くことがなくて、今回はとてもよい機会でした。

今月の絵は山田みち子先生のアトリエでの授業で先生の絵を模写したものです。「花かご」

2009年9月

10日 茅ケ崎 演劇鑑賞会の133回例会は木山事務所の

演劇鑑賞会の133回例会は木山事務所の

「出番を待ちながら」でした。

「慈善ホーム」での人間模様。現役を引退した誇り高く活躍していた女優たちが同居しているそのホームでの出来事。

認知症や急死、彼女たちの晩年の人生と観客の人生が重なり合い、生きてゆくことの困難さが伝わる。(パンフレットより)

そんな中にも昔とった杵柄で得意の歌や踊りが飛び出して、クリスマス会や誕生会で喜び合い、励ましあって生きてゆく模様が演じていられている。

女優さんの演技達者には目を見張りました。ピアノの演奏が舞台を引き締めて、盛り上がりました。老いの不安を和らげるほっとする演劇でした。

13日 電彩アートたま支部の作品展「パソコン絵画とデジカメ写真の花ごよみ」を見学に行きました。展示場は「町田市フォトサロン」

薬師池公園の中にあります。

照明設備の行き届いたすばらしい会場、そして絵画の元になった写真を並べて展示、額縁も同じで整然とした美しい会場でした。

その後白州次郎さんの邸宅「武相荘」の見学に行きました。

何日か後にNHKで「白州次郎」が放映されたので、鑑賞したのですが、自宅や庭での撮影が随所にあって、実際に見ているので、吸い込まれるように鑑賞できました。

あげは蝶は山田みち子先生のお手本を模写しました。

2009年8月

今年は比較的涼しい夏のようですが、確かにそのように思うのですが

今年は比較的涼しい夏のようですが、確かにそのように思うのですが

歳を重ねると、体力的な問題なのか暑いのはとてもつらく感じます。

8日 「世田谷パブリックシアター」で公演の「ブラックバード」を鑑賞しました。この演劇は内容というより出演者の魅力で友人と出かけたのですが2時間の上演時間で2人だけの俳優の会話のやり取りが難しく、予習をするか

数回鑑賞しないと、理解しがたいものでした。

12日 私の所属している「茅ケ崎演劇鑑賞会」の第132回例会がありました。「静かな落日」 劇団民芸の公演です。

昭和24年におきた松川事件にペン一本で挑む広津和郎とその娘・桃子。

家族をつなぐ不器用な愛情。そして和郎の友人・志賀直哉と宇野浩二との友情を描きながら、家族のあり方、人間の生き方、そして人が真実に向かって行く姿勢を浮かび上がらせています。(パンフレットより)

俳優 樫山文枝と伊藤孝雄のコンビで心に残る美しい舞台でした。

夏の庭 3年前に蒔いたホウセンカの花が庭のあちこちに咲きました。

オレンジ色の濃淡、紫の濃淡などなどびっくりするほど増えました。韓国の歴史ドラマでホウセンカの花びらで、爪を染めている光景を見たことがあります。花びらを1枚、1枚爪において、笹の葉で包んで細く切った笹で結んでいるのです。どのくらいの時間を置くのか時間や色合いは不明ですが、なんと無く記憶に残っていました。

先日「ことばの歳時記」という本のなかでツマグレナイという見出しでホウセンカのことがのっていました。地方によって呼び名が違うこと。

新潟県長岡ではツマグレナイという優美な名前で呼ばれているそうです。これは昔の日本人は今の人がマニュキアを施すようにこの赤い花びらを爪につけて、赤く塗ったところから言われるそうです。

朝鮮時代のことだけでしたら、気にしなかったのですが、日本でもということで興味を持ちまして早速足の親指で試しました。マニュキアのように

つややかのものではないのですが、ほんのりオレンジ色に染まりました。

2009年7月

毎年梅干を作っています。昨年までは和歌山の南高梅を取り寄せていたのですが、今年は小田原の曽我の梅を買って漬けてみました。

毎年梅干を作っています。昨年までは和歌山の南高梅を取り寄せていたのですが、今年は小田原の曽我の梅を買って漬けてみました。

15日梅雨明けと共に、干しましたが、3日めに雨模様になり、1日屋内において漬け汁に梅を戻しました。紀州の南高梅は果肉が多くてみずみずしいのですが、小田原の梅は皮が硬く種が大きいように思います。

使う用途によって好き好きですが、私は紀州の梅が好きです。

庭に見慣れない動物が紛れ込んでいました。私はひと目みて、フェレットと分かりました。人によく慣れていて、後を付いて回っていましたが、帰る様子も無いので、交番に届けましたら前日より行方不明の届出があって、めでたく飼い主の元に帰りました。それにしても、ときおりテレビなどで今人気の動物ということで見たことはあったのですが、庭に紛れ込んでいるその姿はしなやかで、毛の色が美しく、その上私についてきて家の中にも一緒に入ってきました。

フェレットといっても聞きなれない名前なので、「いたち」、または山にいる「おこじょ」に似た動物と説明しています。

22日〜24日小6と中3の孫を連れて、下田に行きました。3日間あいにくの雨でしたがゲームをしたり、卓球をしたり、幼児の時のようにしりとり遊びをして笑い転げました。

露草の絵は山田みち子先生のお手本を模写しました。便箋や葉書に入れると、とても素敵な便りが出来そうです。

2009年6月

我が家のアジサイは4色ほどあります。柘植の木や山茶花、むくげの木の間にそれぞれ植わっているので、昨年思い切って刈り込んでしまったので、今年は花芽をあまりつけなくてさびしい限りです。

我が家のアジサイは4色ほどあります。柘植の木や山茶花、むくげの木の間にそれぞれ植わっているので、昨年思い切って刈り込んでしまったので、今年は花芽をあまりつけなくてさびしい限りです。

アジサイは梅雨の雨にぬれたときが美しいのですが、ここ茅ケ崎は日差しが強く、梅雨に入る前に咲いてしまうのでしっとりとした光景をあまり見られません。

19日 ジャカランダの街路樹があって中旬が見ごろということで、熱海に出かけました。ジャカランダの花に興味があって、4本ほどの木を植えましたが、熱海に行ってびっくり、かなり大きな木にならないと花が咲きそうもありません。それに狭い庭に4本もの木が育ったら、大変なことになりそうです。

ジャカランダの花をはじめて見たのは、スペイン旅行のミハス、コスタ・デル・ソル(太陽の海岸)にある村です。壁も屋根もすべて白いのです。なだらかな坂の両側の白い壁には、鮮やかな赤い花がずっとつるしてあるのです。坂を上りながら見上げると、青い空、振り返るとエメラルド色の地中海が、そしてかすかにアフリカ大陸も望むことが出来ました。

いろいろなみやげ物店を左右に見ながら下ってきて、木陰のベンチに腰を下ろして、上を見上げたら、青紫の花がいっぱい咲いていました。かなり大きな木でしたので、花の形も分からなかったのですが、とても印象に残りました。後になってその花が『ジャカランダ』だということが分かりました。

その後南アフリカに旅行した人の写真で咲き乱れているジャカランダの木を見て、憧れを持っていました。

期待を込めて熱海に出かけたのですが、葉が多くて海外で咲く様子とは異なりました。

気候などの違いで花の付き方がちがうのかもしれません。

海外のジャカランダは桜のように花が咲いて、あとから葉が出るようなことを聞きました。

熱海の帰り強羅に宿泊して、20日久しぶりに強羅公園と箱根湿生花園を散策しました。

「水芭蕉」も「ヒマラヤの青いケシ」も終わりでした。残念!

今月の絵は久能山の竹やぶの若竹を電彩アート山田みち子先生が描いた作品を模写しました。

2009年5月

5月6日は私の誕生日

何も自慢することの無い私ですが、風薫る爽やかなこの月に生まれたことはとてもうれしいのです。お祝いが「子供の日」と一緒にされて子供のときは損したような気持ちになったことはあります。

海外に旅行に行って機内で1つ歳を取った思い出があります。

その他の旅行も何回かは4月末〜5月のゴールデンタイムの休暇を利用していったので、帰ってからすぐに歳を取っていました。

20日 昨年11月私の職場の同僚の個展を見に行くついでにドブ板通りそして、ベルニー公園を散策したさいバラの木が沢山あってその季節に花を見に行く約束をしたので出かけました。

JR横須賀駅より海伝いに公園になっていて、かなりの数、そして色とりどりのバラが見事でした。

その後遊覧船で軍港めぐり。時折ベルにー公園を通った折イージス艦や潜水艦を見かけたことはありましたが、説明を聞きながら港を回ってみて、日ごろ平和と思っている日本にも緊迫した危機があることを身近に感じました。

アメリカの原子力空母ジョージ・ワシントンが訓練のため出港するという好機に出会えました。ニュースなどで母港になった横須賀港に入港するとき反対運動の騒動が新聞、テレビニュースを賑わしていた記憶はあるのですが、すっかりその存在を忘れていました。海上にあって、近くにイージス艦など大きな船もあるので、さほど大きく感じなかったのですが、観光船の説明を聞いてびっくりしました。

前兆333メートル(東京タワーを横にしたと同じくらいの長さ)全幅76.8メートル、搭載機85機だそうです。人員も6,000人近くが乗船するそうです。

ジョージ・ワシントンの出港後港に停泊している自衛隊のイージス艦も次々出港してしまうので、しばらくはさびしい(?)軍港になってしまいます。

2009年4月

「4月はさくら」がこの何年か暖冬のため3月にに咲いてしまいます。

ランドセルを背負った新1年生の背後は満開の桜でした。

今はどのような背景なのでしょうか。

17日から20日 NPO法人電彩アート最大の支部 湘南支部が鎌倉の駅から数分と立地条件がよい、鎌倉市生涯センターの地下1階Aギャラリーで作品展を開催しました。

支部40名出品、理事長山田みち子先生は100点ほど出品されて広い会場は

華やかに彩られました。

演劇鑑賞会は 劇団東演の「臨時病室」 タイトルだけを見ると何やら暗くなりそうな題ですが、病院のベットが足りなくて会議室を臨時に病室にしたところに入室させられた、男女2人の老人のやり取りがとてもリアルで、心に響く話でした。特に女優さんがどこにでもいる「おばさん」で笑いを誘いました。

舞台や映画に非日常を求めていましたが、改めて一般庶民の会話、動作で観る側を舞台上にのせるという、そして教訓めいたことをさりげなく盛り込んで改めて反省させられました。「喉元過ぎれば熱さ忘れる」の諺があるように、日がたつと薄れてゆくように思います。

今月の絵は富山県の日本海岸に停泊している「海洋丸」を山田みち子先生がお手本として、描いたものを模写しました。

2009年3月

すぎ花粉の飛来はますます多くなっているようです。私はアレルギーの抗体の検査でゼロは一つもありませんでした。花の花粉、猫、犬の毛、塵などなど。その中ではやはりスギ花粉がダントツに多かったです。

すぎ花粉の飛来はますます多くなっているようです。私はアレルギーの抗体の検査でゼロは一つもありませんでした。花の花粉、猫、犬の毛、塵などなど。その中ではやはりスギ花粉がダントツに多かったです。

小学校の低学年の頃、ひな祭りの学芸会のお遊戯で、鼻水ぐすぐすして踊っていた記憶があって、毎年だったように思います。体質のアレルギーなどと思わず、風邪ばかりひいている子だと思われていました。

この体質はかなり行動が制限されると思います。鼻の具合が悪いと口呼吸になり、喉の状態もひどく悪くなり咳き込むことがあるのです。それはコンサートや演劇鑑賞に支障をきたすからです。特にオペラなどは、とても神経を使います。水分を取って(飲食禁止ですがストロー付きペットボトルでこっそり飲みます)アレルギーの薬を服用しますが、かなりの眠気に襲われます。

それでもとても興味のある舞台とか音楽でしたら、まだ良いのですがマーラーの私が聞いたことの無い交響曲の時は終わるまで目が覚めませんでした。マーラーの曲は長いのです。

一緒に行った友人は、マーラーはマラ(まだ)終わらない、なんて駄洒落を飛ばしました。

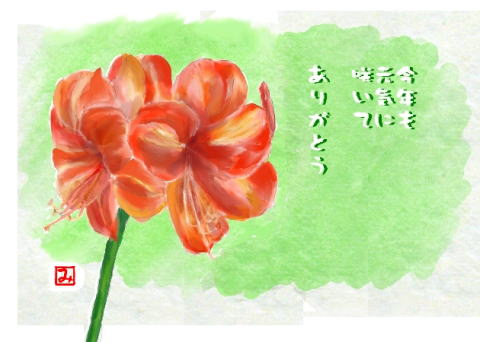

いつもお花を持って来てくれる友人が毎年アマリリスをくれます。今年のは三本の茎から12の花が咲きました。最初にいただいたのは7〜8年前、そのときは一本の茎から2つの赤い花でした。そのアマリリスは同じような形で、2〜3年咲きましたが、次第に葉だけが出て花が咲かないので、昨年鉢を大きくして土を入れ替えました。その成果はまだ分かりませんが、葉が少し出てきていますので花はどうか少し心配ですがこの先が楽しみです。

右の絵は12の花が咲いたので、描きにくかったのですがいくつか枯れて摘み取ったら、描き易い数になっていたのです。

花も改良されているようで、毎年華やかになっています。でも真っ赤のアマリリスも良いものです。

19日〜20日 年末に行った下田に行きました。注目のジャカランダがどのくらい成長したのか、興味にあったのですがまだまだ小くて我が家の木と同じくらいでした。

途中「稲取」で下車して、足湯につかり海鮮丼で満腹。駅に戻る途中、見たことの無いお寺に出会いました。「大慈山済廣漸寺」別名「榧の寺」

(かやの寺) 天然記念物の大きな榧の木がありました。その木下に佇んでいると、不思議に心が空になって安らかな気持ちになりました。

夜に花が咲き香りが楽しめる夜香樹(イエライシャン)の大きな樹もありました。別名ナイトジャスミン。昼は香らないそうです。(6〜11月)

不思議なお寺で「ビルマ国宝平和釈迦如来安住の寺」 として大小のお釈迦様の像が何体も置かれていました。

水琴窟の優しい音色も聞くことが出来たし、今まで見た中で一番大きくて葉の茂ったジャカランダの樹にも出会いました。

2009年2月

私を悩ますスギ花粉の飛来する時期が来ました。昨年は人伝にこの季節を乗り切れる注射があると聞き

私を悩ますスギ花粉の飛来する時期が来ました。昨年は人伝にこの季節を乗り切れる注射があると聞き

私も試みました。確かに皮膚のアトピーの湿疹が少なくなり、目の痒さはとても軽くなりました。

しかし問診で「血圧は高くありませんか?」の質問に「はい」と答えたことが気になりました。

それは6ヶ月も前の基礎検診の時の血圧のことで、現在は?きっとその注射はアレルギーを抑えても血圧を上昇させる作用もあるのかなと、とても気になりました。確かに寝つきが悪くなって、夜中に目が覚めるということが有ったので、かかりつけの内科の診察を受けました。

夏よりは寒い季節のほうが、血圧は高めであること、気にしていたので不眠気味になったようでした。

接種後3ヶ月で影響はなくなるということで、安心したのでした。

昨年そのような事があったので、注射はもちろん今年は飲み薬もやめにして、ひたすら季節が通り過ぎるのを待っています。食品の買い物など必要低限の外出だけにしています。

こちょうらんの絵はかなり前に描きました。水彩7のソフトの油筆で描いた珍しい絵です。

2009年1月

4日 暮れからお正月には来ていた孫が、今年は来ないので4日

にこちから出向いてお年玉の出前に行きました。その日外房の白子温泉に宿泊しました。海から昇る朝日を見ようと、早起きして白子海岸に出かけたのですが

生憎の曇り空で、かなりの時間がたってから、雲が薄くなっているところからぼんやりと、太陽が顔を出しました。

海から上がる太陽は、茅ケ崎海岸でも見ることが出来る環境に住んでいるのですが、居を構えて35年になるのですが、2回ほどしか足を運んでいません。立っている位置から左に見える江ノ島方面に見えるのです。

白子海岸は向かい合って、太陽を見ることが出来ます。曇っていたのが本当に残念です。

年末に行った下田の水仙は2009年の作品に載せました。

白子海岸の初日(実際には5日)も描くつもりでしたが、そんな訳で、写真は白黒のようでした。

1月がお休みの電彩アートのアトリエ教室で2月に先生のお手本を模写したものを載せました。富山の雨晴海岸の朝日です。色の強調がまさしく輝く朝日!

10日 12月のティールームを書いて、2009年の作品を挿入して、目次へのリンクをするとき何を間違えたのか、2008年と2009年が一緒になってしまい、修復を試みたのですが、さっぱりでした。私のパソコンの駆け込み寺、パテガーデンの先生の指摘で、やっと16日にアップすることが出来ました。一年に1回の作業なので12ヶ月経ったらすっかり忘れていたのです。

![]() 2009年

2009年

![]()

2008年12月

11月より引きずっていた咳がやっと少なくなり、楽になりましたが、肩と首のコリがひどく時々お世話になっている、接骨院に通ってとりあえず10、11月月の疲労が終結に向かいました

11日 2ヶ月にわたって役割分担などきめてきた「ドライビング

ミス・デイジー」の公演日です。

私たちのサークルは搬入を受けました。大きなトラックで運ばれてくる舞台装置を劇団の方の指示で、舞台まで運びました。

何気なく見ている舞台ですが、部品の多さにはいつも驚きです。6時30分の幕開けまでに、この部品を組み立てるのです。

もちろん専門家のお仕事ですが、幕が上がって出来上がった舞台をみるのが楽しみです。私の運んだ部品が見えていると演劇を一緒に作っているようなよい気分になります。

26日 今年一年の疲れを取るために、暖かい下田に出かけました。伊豆7島が見渡せる海の側のよいホテルでした。

目の前の海に面した公園を散策して、思わぬ出会いがありました。あこがれの花「ジャカランダ」の苗木が海岸沿いに植えてあったのです。1メートルにも満たない苗木ですが、かなりの数が並んでいました。

2メートルぐらい太い木が1本植えてあるところには、木の名前と何年後を楽しみにと、ありました。我が家にも2メートル弱の木と大小4本の木があって、注意深く育てているのですが、咲くのは10年後かな?その前に枯れてしまう可能性が大かもしれません。

「ジャカランダ」は世界3大花木の1つだそうですあと2つは「カエンボク」(火焔木) 「ホウオウボク」(鳳凰木)

シンガポールではこの3種類を見ることが出来るそうです。ジャカランダはインド、南アフリカでは街路樹で見られるそうです。

2008年11月

1日 かっての職場の友人と懐かしい「雪村いずみショー」

1日 かっての職場の友人と懐かしい「雪村いずみショー」

に出かけました。

青春の懐かしいポップスや美空ひばり、江利チエミの歌を披露しました。

歌謡曲をコンサートで聴くのは初めてで、観客は中高年がほとんどでした。

5日 演劇鑑賞のサークル仲間と横須賀に。

私は職場の同期の方の個展に行く目的があったのです。

小さなギャラリーですが、私の好きなジャンルの絵でした。

画家の優しさがにじみ出ていて、いつか見たような事のある夢のような作品が多くありました。

その後横須賀中央の商店街、有名などぶ板通りなど散策。

6日 東京の友人のお誘いで「アントニオ・マルケス舞踊団」

の公演に新宿まで鑑賞に出かけました。

スペイン舞踊といえば日本でも人気の高いフラメンコを思い浮かべる人が多いのですが、フラメンコだけがスペイン舞踊ではないのです。スペイン各地の民族舞踊、バレエシューズで踊られる古典舞踊のエスクエラ・ボレーラ、クラシック音楽を踊るクラシコ・エスパニョール、そしてフラメンコと大きく4つにジャンルを持つのがスペイン舞踊なのです。

アントニオ・マルケスはスペイン舞踊全般を習得した得難いスペイン舞踊家だそうです。

スペイン旅行では鑑賞したのは舞台で何人かの女性ダンサーが次々と踊り、背後でスペインギターが奏でられていましたが、今回のアントニオ・マルケスの舞台はオペラあるいはバレエのように物語になっていました。

何の予備知識も無くフラメンコのように軽く鑑賞出来るものと思って、出かけたので内容はほとんど分からなかったけれど、見事な踊りですっかり興奮しました。

この月は12月の演劇鑑賞会の公演「ドライビング・ミス・デイジー」の運営サークルに私のサークルが入っていて、公演に向けての各役割の確認など事務所に出かけることが多くだいぶ疲れて、咳がひどく耳鼻科に通いました。

アレルギー体質で、粘膜が弱く、会話も多くしていると次の日は声がかれた状態になりますが、10,11月は人と会うことが多くその上東京に出かけたことが多く、体力消耗のような気がします。

左の絵は電彩アート・アトリエ教室の授業で模写した絵です。倉敷の大原美術館のそばにある、エル・グレコという喫茶店だそうです。左に少しだけ描かれているのが、大原美術館です。20年位前に行きましたが、このコーヒー店には気が付きませんでした。

2008年10月

演劇鑑賞会第128回例会は12月でドライビング・ミスデイジーです。この会の運営サークルに私たちの「はないちもんめ」が入っています。そのため10月の終わりから会議を開き公演の日の役割を決めています。

演劇鑑賞会第128回例会は12月でドライビング・ミスデイジーです。この会の運営サークルに私たちの「はないちもんめ」が入っています。そのため10月の終わりから会議を開き公演の日の役割を決めています。

10日 職場の同期会がありました。80人もの出席者がありました。5年前から毎年会を行い、私も出席していますが、幹事さんたちがいろいろアトラクションを考えてそのつど楽しいひと時を過ごすことが出来ます。

バンド演奏有り、クイズ有り、語り合い笑いあってくたくたになりますが、心地よい疲れです。

今年は入社して49年(私は7年で退社)定年までいた人たちが退社して同期会を開くことになり毎年開催しています。横浜開港149年。来年は50周年と150周年と記念になる年です。

14日 銀座かねまつHALLでの書道展とデンマーク在住の画家青木憲一さんの個展のギャラリーモテギに出かけました。

ドイツ旅行のとき知り合いになったYさんが書道家で、毎日書道展、西蓮会書展などが開催されると案内状が届きます。

ー情熱と躍動の書ーという案内書きがあって確かに、楷書や行書だけでなく、象形文字をデザインした書があって、目を見張るものがありました。

色が溢れている今日、白黒のアートがとても新鮮に見えました。

この日はしっとりとした雨の日でした。銀座の円形のドトールの2階でコーヒを飲みながら、傘の波をぼんやり眺めているのもよいものです。私はどこのドドール店でも装飾の絵が好きですが、この日の銀座の絵は特に気に入りました。

青木憲一さんも海外ツアーで知り合った美術館の好きなTさんと意気投合して話が弾み、個展の案内をいただきました。Tさんとはベルリン美術館でフェルメールの絵を探したり、またツアーの中にオペラの好きな方がいて、Tさんと私たちも参加させていただきました。オペラは「椿姫」イタリア語で字幕がチェコ語でした。よく知られているものなので内容は分かりました。

Tさんは私より5歳くらい(?)年令が多いのですが、10日間のドイツツアーに一人で参加していました。ベテラン旅行者です。

朝食などご一緒にとお誘いしようと探していると、外国の人と同席してなにやら、会話しながら楽しんでいました。英語は片言と言っていましたが、ご立派です。

帰国後年賀状の便りで〜に行って来ましたが今年のあなたの予定は?など、何年も続いています。

17日 日比谷のシアタークリエで「私生活」を見ました。さほど大きくない劇場の前列4番目の真ん中の席、泣き笑いの表情が目の前で見ることが出来て、臨場感があり、芝居に一体感を感じることが出来ました。千何人か入る劇場では、声も聞き取りにくくましてや顔の表情などはまったく見ることが出来なく、とても良い演劇なのに残念に思うことが多々あります。

23日 演劇鑑賞会の10月の例会「アルジャーノンに花束を」鎌倉の芸術館で鑑賞。

2008年9月

2日 8月27日より開催されていたNPO法人電彩アートの作品展が終わりました

昨年の作品より一段と向上した人が多く、私は少し落ち込んでいました。

開催中の当番は9月7日の父13回忌、母3回忌の法要のための準備があるため引き受けていなかったのですが

初日に職場の同期の方が鑑賞に来てくださり、その上贈り物を受付に預けてくださって会場にいなかったので恐縮しました。

1日には退職して何年にもなるのに、交流がある同期の友人3人が鑑賞に来てくださり、一緒に昼食をして歓談しました。

7日 父、母の法要を菩提寺の東漸寺で行い、山下公園を見渡せるホテルニューグランドの京和食で会食しました。

山下公園、港の見渡せる場所で、景色もご馳走のうちと選んだ場所でしたが、実は横浜を愛してやまない父のためでもありました。

2008年8月

暑い日が続いていたので、あえいでいた毎日でした。

NPO電彩アートの作品展が8月27日に開催されました。9月2日が最終日です。会場はそごう9回ギャラリー・ダダです。

その作品展に出品する作品の修正に毎日何時間かパソコンと向かい会って、8月前半を費やしました。

今回の作品展は、会場が読売文化センターと同じ階にあって来場される人も多いので山田みち子先生の審査(?)があって先生推薦の茅ケ崎のお祭り「浜降祭」にしました。

浜降祭の絵は昨年の暑中見舞いに描いたものを、作品として出品するために、御輿の位置、遠近感を出すために2基の御輿を遠景に描き加えました。

作品「浜降祭」は2008年の作品に掲載しました。

7月

演劇鑑賞会の7月の例会は「千夜一夜物語」でした。物語の内容はあまりにも有名で、子供の頃イソップ物語や小公子、小公女などが全集になっていてアラビアンナイトでこの物語に出会っています。

演劇鑑賞会の7月の例会は「千夜一夜物語」でした。物語の内容はあまりにも有名で、子供の頃イソップ物語や小公子、小公女などが全集になっていてアラビアンナイトでこの物語に出会っています。

演じたのは「文学座」の俳優さん。

舞台装置が変わらなく、いくつかの物語に変化をつけて表現し室内と室外を同じ装置で違和感無く観客を納得させてしまう。

舞台は同じで次々に物語の内容が変わるのに違和感が無くその場面を想像できるのです。

青い空、みどりの木、華やかな室内装飾など、舞台の上に無くても役者さんの演技で観客が想像できるのです。

毎回見るたびに、内容云々以外に簡素な舞台装置を使ってのさまざまな表現に感心しています。

2008年6月

六月の黄色いバラ 赤いバラは四季を通してどのシーンでも美しいと思いますが、黄色のバラはこの時期がぴったりのような気がします。特に雨のときや曇りのときは周囲を明るく照らす外灯のように浮かび上がって美しいさをますように感じます。

六月の黄色いバラ 赤いバラは四季を通してどのシーンでも美しいと思いますが、黄色のバラはこの時期がぴったりのような気がします。特に雨のときや曇りのときは周囲を明るく照らす外灯のように浮かび上がって美しいさをますように感じます。

5月から6月にかけての庭は本当に美しい。買い物に行く道のあちこちの家々の庭を眺めながら歩くのが楽しみです。我が家の小さな庭もすずらんが咲いて、シラン、シャガと続けて花開きます。特に鮮やかに咲くアザレアの赤の色が大好きです。

みどりの葉の間からぽつぽつとさつきが花を開きだし、他の花が枯れてゆく中で赤、白、咲き分けなど、にぎやかに庭を彩ります。

6月の花では次はアジサイです。我が家の庭には5株の木があります。シンプルな額アジサイ、ピンク、青、紫、何年か前からか流行りだした白の額アジサイ(スミダの花火)など一斉に花開きます。ヨーロッパのいろいろな国を旅行しましたがほとんどがこのような季節でしたので車窓、公園など花いっぱいの光景が忘れられません。

17日 初めて宝塚の舞台を鑑賞することが出来ました。宝くじの抽選会に応募して当選した友人が誘ってくれたのです。昔テレビで見たことのある抽選方法とちがって人が放っていた矢は、スイッチを押して放たれるようになっていました。

会場の人は宝くじの当選発表がお目当ての人は少なく、その後の宝塚歌劇団の公園が楽しみで来場してしている人が多いいようでした。もっとも入場券を手に入れるのは、大変な倍率とか。

19日 パッチワーク作品展がみなとみらいギャラリーで始まりましたので、友人を誘って鑑賞に行きました。広い会場に沢山の作品が展示されていて、そのすばらしさに目を見張りました。ハワイアンキルト、幾何学模様のタペストリー、ベッドカバーなどなど、私が特に注目したのはステンドグラス模様のパッチワークでした。

2008年5月

左の写真は美術館サイトというソフトを使ってわたしの描いた絵を加工しました。

左の写真は美術館サイトというソフトを使ってわたしの描いた絵を加工しました。

2002年ポルトガルを旅行した時の写真を元に描いた絵が額に入って美術館に展示されて、人が鑑賞しているように加工されました。

絵はコインブラ大学の新カテドラルで、この教会はイエズス会の付属教会として

1598年に設立されバロック様式の美しいファザードが印象的。

大学は1290年にポルトガル王ディニス1世によって設立された大学で、ヨーロッパにおいても非常に長い歴史絵を持つ大学です。

18世紀に建てられた図書館は、世界でもっとも美しくポルトガル最高の文化財とも

言われています。部屋の周囲の本棚には金箔を使った美しい装飾が施され、天井画は英知の女神が描かれています。

蔵書を保存するため厚いカーテンで遮光されており、薄暗いのですが、バロック装飾の重厚さに感動しました。見学は1回に20人と限られており、人の息で湿度が上がるのを防いでいるようでした。

13日 パソコン絵画習得のため通学している山田みち子先生のアトリエで、ソフトを使って何枚かの絵、写真をスライドさせて見るという加工をしました。

ロールして次の絵に写るとき裏側も見えるのには、びっくりしました。キャプションが左から右から流れるように出てきたり、竜巻のように回りながら出て所定の位置に収まるのです。

2008年4月

5日

5日

横須賀の読売文化センターでパソコン絵画を学習している、生徒さんの作品展が横須賀汐入の駅前にある「喫茶平林」で開催されました。

NPO電彩アート普及協会の湘南支部が出来ましので作品の鑑賞と親睦会を兼ねて喫茶店に集まりました。さほど大きくない場所でしたので、満員でにぎやかでした。

ファミリーレストランで昼食を取り三笠公園を散策。その後船で10分ほどの猿島でハイキング。

三笠公園 「日本都市公園百選」に選ばれた横須賀を代表する公園。

「水と光と音」をテーマに音楽に合わせて舞う噴水や周囲を流れるせせらぎが何とも心地よい。

記念艦 三笠 明治38年、日露戦争のときの日本海海戦で活躍した戦艦「三笠」 ポーツマス(英国)に保存されている(ビクトリー)、ボストン(米国)に保存されている(コンスティチューション)と並ぶ、世界3大記念艦として横須賀の三笠公園に保存されている。

猿島 東京湾唯一の自然島で、面積は横浜スタジアムのグランドの約4倍、終戦までは一般の人の立ち入りは禁止されていましたが今はエコミュージアム猿島として整備され、気軽に訪れることが出来ます。

島内からは縄文時代の土器や弥生時代の土器や人骨が出土し、また日蓮上人にまつわる伝説が残るなど古くから人々に親しまれた島です。

幕末から戦前にかけては江戸幕府の台場が築造され明治時代に入ると陸運省、海軍省の所轄となり要塞、砲台などが築造されました。

岩壁を掘って煉瓦で覆われた要塞跡は現在も残り、日本では数少ないフランス積(煉瓦の積み方)が見られる。

実際に施設が実戦に用いられたことは無い。

2008年3月

13日 昔勤めていた会社の同僚が昨年より絵手紙を習い始めて平塚で作品展がありました。

13日 昔勤めていた会社の同僚が昨年より絵手紙を習い始めて平塚で作品展がありました。

パソコン絵画がデジタルだとしたら、和紙に絵の具で色をつける絵手紙はアナログの世界の様な気がします。

16日 久しぶりに東京に出かけました。東京文化会館で「都民交響楽団」の定期演奏会を友人に誘われたのです。

2月から引きずっている咳を止めるため、アレルギーと咳止めを服用して出かけてので、3曲目のマーラーの交響曲はほとんど夢の中でした。

幸いなことに壁を背負っている座席だったので、後ろの人に見られることが無くてほっとしました。

コンサートでかなり眠ったのは初めての経験です。マーラーの長く難しい曲、その上眠くなる薬の服用

友人が作って持って来てくれたお弁当で満腹だったのです。

2008年2月

毎年花粉症で悩まされているので、毎年注射一本で軽く済ませている人という話を聞いて、私も治療を受けました。

かなりスギ花粉が飛散しているのに、あまり症状が無くマスクもしないで出歩いていたので、疲労と空気の乾燥ですっかり喉を痛めて、咳に悩まされてしまいました。

結局内科と耳鼻科にかかってしまいました。

左の絵は1986年の大阪城の梅です。

前の年に関西に旅行して、大阪城、姫路城、岡山の倉敷など訪ねました。

大阪城でスケッチしている人にその様子を写真に撮ってくださいと頼まれ、送ったら次の年の梅の季節に大胆な線描きに華やかに絵の具を散らした絵を送ってきました。

その絵を模写して見ました。

山田先生の評 何が主体か?それぞれの花や城が競い合っている。

2008年

1月

9日 友人に誘われて、久しぶりに東京に出かけました。スイートベイジル

9日 友人に誘われて、久しぶりに東京に出かけました。スイートベイジル

STB 139 というレストランのライブを聴きに行きました。

ジャズヴィオリンの寺井尚子カルテットの演奏でした。

寺井さんのヴィオリン、ピアノ、ベース、ドラムの構成です。

レストランでも2階まである会場でしたが、全部の楽器にマイクがついていてスピーカーから流れる音は、全身を振動させるような大きな音量でした。

静かに聴くクラッシクが本来は好きなのですが、時にはすっかり音に溶け込んでしまうライブも良いものだと思いました。飛び入りで(?)宇崎竜堂さんが歌を披露してくれました。

25日 横浜に所要で出かけたついでに伊勢佐木町の町並みを散策しました

一休みした食堂で、85歳、50歳の方と同席して、横浜メリーと言う有名人の

事で話がはずみました。伊勢佐木町界隈で昔から有名な高級娼婦だそうです

最近その生涯を追ったドキュメンタリーが映画になって、クローズアップされたそうです。

何年か前にお亡くなりになっているそうですが、2人共偶然「横浜メリー」さんに会ったことがあるとか。白塗りのお化粧に、白の衣装、住まいは決まってないのだそうです。その話を聞いて早速インターネットで調べましたら、確かに伊勢佐木町を歩いている映像がありました。

26日 演劇鑑賞会の例会で「俺たちは天使じゃない」を観ました。大きな舞台の華やかな商業ミュージカルと異なって、ワンセットでいろいろな場面を見せるのには、いつも感心しています。時にはまったく異なった舞台装置に替える演劇もありますが、今回のは基本の装置の小道具を替えるだけで、場面が変わるのです。内容ももちろんすばらしい物でしたが、私は舞台の構成にもっと興味を持ちました。洗練されたダンサーも拍手喝さい!

2002年5月の初めポルトガルに旅行しました。旅行会社「日本旅行」の「ポルトガル見聞録」というタイトル名でした。

右の絵はユーラシア大陸の最西端ロカ岬です。大西洋の海風がとても強く、服を手持ちのものを重ね着して海に向かっている私も写真に入っていたので描きました。さりげなく自分を作品の中に描きいれる画家がいますので、ちょっと真似しました。

ロカ岬を訪ねた証書をいただいてきました。ポルトガルは人がとてもよく、おつりが無いからと少ない金額で売ってくれましたし、何回もポルトガル旅行者を案内しているベテラン添乗員さんも、人の良さは他に無いと言っておりました。

![]() 2008年

2008年

![]()

2007年12月

10日 1年に1回の運営サークルの例会が狂言でした。21日の茅ケ崎文化会館での公演の準備に何回か参加したのですが、その日の公演の日が都合が悪く鎌倉芸術館で観る事になりました。

10日 1年に1回の運営サークルの例会が狂言でした。21日の茅ケ崎文化会館での公演の準備に何回か参加したのですが、その日の公演の日が都合が悪く鎌倉芸術館で観る事になりました。

演目は「口真似」「胸突」「死神」 でした。「死神」は落語を翻案した作品だそうです。

なるほど「死神」は何回か観た狂言とは少し違う印象でした。笑いの場面が多くあり

動作が細やかな印象を持ちました。

この何年かお笑いブームでテンポの速い会話や一発芸とかで、瞬時の笑いが多くあります。狂言はアナログの時計のように進みながら、ゆったりとした流れで笑わせる、今の笑いはデジタルで細切れのような気がします。

狂言は大蔵流・「茂山千五郎狂言会」というタイトルの例会でした。

左の風景画はアトリエ教室で山田先生のお手本を模写しました。

北海道千歳の朝日の写真を元に描いたのだそうです。写真も見ましたが、暗く、色も少なく、樹木も多いのです。

その写真をこのように表現できるのは、すばらしいです。

私の今後の課題だと思いました。

2007年11月 昨年知り合いに年賀状を頼まれて3人に作成しました。そのご縁で今年も引き受 けて、1人分増えてしまいましたが喜んでいただけたので、やりがいがありました。

2007年11月 昨年知り合いに年賀状を頼まれて3人に作成しました。そのご縁で今年も引き受 けて、1人分増えてしまいましたが喜んでいただけたので、やりがいがありました。

演劇鑑賞会の12月公演は狂言です。会員のグループ(サークル)を6等分して、1年6公演を1回ずつ運営サークルとして座席の割り振りや、公演当日舞台の設営に協力します。トラックで運ばれてきた舞台装置のパーツを専門家の指示にしたがって舞台まで運びます。組み立ては専門家がします。開演当日のロビーでの応対、終了後の装置の搬出など公演をサポートして1年1回のお役目を終わります。

演劇は見たいけれど、当番がどうもという人がいますが、実は私も入会して2年ぐらい人任せで気楽に見ておりましたが、同じサークルの人が3人ほど退会してなんとなく(?)会費納入など、私が引き受けているうち、公演準備の運営サークルにも出席するようになりました。

義務的に参加していましたが、同じ目的を持つ人との出会いは、人間勉強(?)に役立っています。パソコンが少しできることもこの会で役立ちました。

パソコン絵画の電彩アートで学んで4年がたちました。水彩というソフトを使いこなせるようになって、絵を描くことは楽になったのですが、夢中に描いていた絵画館の後期の作品のように、思い切って描けなくなりました。

常識に縛られてきたように思います。来年はまた「絵と音楽のコラボレーション」やひとつのテーマで「4季」を描いてみたいと思っています。

2007年10月

4日 湘南演劇鑑賞会の公演は『片づけたい女たち』 グループ・パルの公演でした。

4日 湘南演劇鑑賞会の公演は『片づけたい女たち』 グループ・パルの公演でした。

演題を見てあれ?と思いました。最近テレビや雑誌の記事に「片付けられない人」という特集が多々あります。それを医学的に解説してADHD(注意欠陥多動障害)という脳の障害を抱えた人がいる可能性があるといっています。

何らかの理由で脳内の神経伝達物質がうまく分泌されないことなどが原因で、精神的に混乱した状態に陥りやすいといわれます。そのため

物事に優先順位つけるのが苦手

整理整頓が苦手

忘れ物・なくし物をしやすい

締め切りや時間に遅れやすい

以上のような問題がおきやすいのです。これは皆、片づけを困難にする大きなマイナス要因ですので、ADHDの特質を持つ人に、片づけが苦手な人が多いのも無理の無いことと言えるでしょう。しかし中には特質を持っていても整理整頓が大変上手な人もいるようです。

『片付けたい女たち』の舞台で幕が上がったとたん、観客席から笑いとどよめきがしばらく収まりませんでした。一人の女性の住まいの様子が見事に散らかっていたのでした。ゴミ袋、衣類が所狭しと並んでいて、キッチンのカウンターの上なども食器、調理器具がかさなって置かれているのでした。

そこへ学生時代の友人2人が訪ねてきたところから、話が進みます。なぜこのような状態にしてしまった、なってしまったのか、友人がとりあえず嫌がる住人を無視しながら片付けだし、そして昔話やそれぞれの今おかれている現実を話しながら、物語は進行してゆきます

いろいろな会話をしながら、住人が片付けなくなった原因を探り、そしてその悩みが思い過ごしだったと悟った住人は、2人と一緒になって、片付けだしたのです。この場合はADHDではなく(多分)大きな悩みが原因だったようです。

生活の中での優先順位は人によって異なるので、難しい問題です。

身なりは無頓着で、朝から柱まで磨く人、仕事優先で家事は二の次、家の中は足の踏み場が無いくらい散らかっていても、髪から足の先まで、気を配っている人、料理は冷凍食品と出来た惣菜で済ませ外出が好きな人、本当にさまざまです。

その中で家の中の片づけが順位として下のほうにある人は、「片付けられない人」となってしまうのでしょうか。

さてあなたは?と私に問われたらまあまあの生活をしていると答えるでしょう。まあまあにもいろいろありますが・・・・・自己評価と他人の評価は違いますから。

2007年9月

記録的な猛暑の夏が過ぎて、やっと朝夕はしのぎ易くなってきました。それでも日中は、めまいがするほどの太陽の光を感じます。

記録的な猛暑の夏が過ぎて、やっと朝夕はしのぎ易くなってきました。それでも日中は、めまいがするほどの太陽の光を感じます。

7月に植えたジャカランダの木はすくすくと育っています。来年は花が咲くという植木屋さんの言葉を信じて、楽しみにしている花木ですが、温暖な気候の国の植物なので、寒波などの時は、覆いが必要のようです。

ジャカランダの木に思いを寄せているのは、スペイン旅行のミハスの思い出からです。美しい町並みのミハスの散策で地中海を眺めていたら、頭上に薄紫の花がかすみのように、咲いていました。目の前に地中海、後ろに白い建物が並ぶミハスの町並み、見上げた空には、ジャカランダの花、そして太陽がさんさんと輝いていました。

1ヶ月くらいまえ、新聞の記事に「横浜でジャカランダの花が咲きました」とありました。それから注意深く園芸店をのぞいていましたら、私の家に近い小さなお店にありました。

心配は冬を無事越させることです。来年の花見を楽しみに、がんばります。

2007年8月

NPO法人電彩アート 山田みち子先生のアトリエ教室は8月は夏休みです。

NPO法人電彩アート 山田みち子先生のアトリエ教室は8月は夏休みです。

10日 長女が子供を連れてやってきました。3月の春休みに5日間滞在して以来です

5ヶ月の間にすっかり成長して、特に食べ物の好みがだいぶ変わったのには驚かされました。おやつの菓子、好きだったゼリー、プリンは残したまま帰りました。

その代わり3度の食事はお変わりすることが多くは予定していた量が足りなくなってうれしい悲鳴を上げました。

テレビも漫画からドラマになって、驚きでした。

暑い暑い毎日です。

日中は猛暑の日々が続いておりますが、立秋を過ぎると朝、夕の風に、さわやかさが感じられるようになった気がします。

好きな季節は?秋です。道路に枯葉が舞って、カサカサと音を立てる季節。

ヨーロッパ、特にパリのシャンゼリゼ通りの街路樹の葉が風で舞う季節に訪れてみたいものです。2000年の8月ロンドン〜パリ旅行でシャンゼリゼ通りを散策しましたが街路樹は葉をめいっぱい付けていて、風景を特に建物の全景をさえぎっていました。

海外旅行は日が長くて、花や街路樹、特にマロニエがいっぱいの5月〜8月の季節を選んで行っていましたが、パソコン絵画を描く様になって、気が付いたことは、パリやロンドンの街並みを描くには、樹木は必要なかったということです。木にさえぎられ建物が見えなくなっているのです。

ロンドンやパリは曇り空で、コートの襟をたてるほどの、木枯らしが良く似合いそう。その季節に是非行ってみたいと思っています。

31日 演劇鑑賞会の公演「ido!ido!〜結婚物語」を見ました。結婚、 子育て、子供の巣立ち、そして老夫婦だけになってゆく様子を音楽劇で表現した舞台です。夫婦2人の出演なのになかなか見ごたえがありました。音楽も生演奏なので迫力があって奥行きのある舞台でした。観客の多くが、経験(?)の多いセリフや行動にうなずき、大笑いをしました。

人生とは、とか夫婦とは、なんていうお説教や人生相談の回答より、ずっと説得力のあるものでした。

楽しくて、笑っているうちに納得してしまいました。

2、3日前からとても涼しくて、砂漠を歩いていて木陰と水のあるオアシスに出会ったようで、ホットしています。

2007年7月

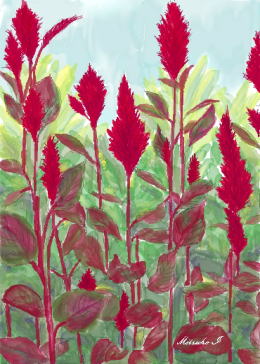

春先に種まきした花がいろいろ咲き出しました。鳳仙花、朝顔、百日草、そして鶏頭です

春先に種まきした花がいろいろ咲き出しました。鳳仙花、朝顔、百日草、そして鶏頭です

鶏のとさかのように厚く複雑な形をした花(?)のイメージがあった鶏頭ですが、咲いたのは絵のようなものでした。花の赤は他の植物の緑の中でひときわ鮮やかですっかり魅了されました。

自然界の色は真似することは非常に不可能です。写真技術が発達している現在ではリアルに絵を描くよりイメージなどで個性を表現する抽象画が多くの賞を得ている事が納得できます。

私も「桜の時に」というイメージ画を描いたのは桜の美しさ、はかなさなどさまざまの思いを音楽にしたものを聞いたからです。5枚の花びらがあってピンク色でという花でなく満開の花、ちらほら落ちる花びら、強い風が吹いて、吹雪のように舞い散る花びら、そのときその時の思い出が5線紙に音符で表現された曲が「桜の時に」だと私は解釈しました

作曲者は違うというかもしれませんが・・・・

8日 和歌山に注文していた梅が届きました。次の日早速10キロの梅を塩漬けにしました。昨年と同じ中サイズを注文したのですが、今年のは大きすぎました。来年はよく確認しなくてはと反省しています。

17日 昨年逝去した母の新盆で菩提寺東漸寺の施餓鬼供養に参列しました。

肌寒い雨の日でした。おかげでいつも大勢の檀家の参列の人で暑いのですが、スカーフをかけるほど涼しくて、10人ほどの僧侶の読経を心地よく聞くことが出来ました。

コーラスもオーケストラも指揮者がいて全体をまとめます。読経も揃って唱えたり、独唱があったりするのを不思議に思わなかったのですが、やはりコンダクターがいたのでした。中央に座って居られた東漸寺のご住職が左右の書き物と思われるものを見ながらりんを続けて、またはワンテンポ置いたりして鳴らし、合図をしていたのでした。

何回も参列しているのに疑問さえも持たなかったのです。それにしても心の落ち着ける心地よい合唱です。教会の賛美歌、オペラ

シャンソンなど私は原語で聞くのが好きです。お経の意味は分からなくても、なぜか無の境地になれます。

28日 梅雨明けが発表されていませんが、晴天が続き、暑いので塩漬けの梅を干しました。6月の中ごろに地元の小さな梅を購入して漬けて置いたものも干しました。大小の梅を干すのに大きなざるが4枚、あと2日晴天を祈ります。

2007年6月

6日 電彩アートがNPO法人となってはじめての作品展が横浜祭がギャラリーボールドで開催されました。私が参加して3回目の作品展です。

6日 電彩アートがNPO法人となってはじめての作品展が横浜祭がギャラリーボールドで開催されました。私が参加して3回目の作品展です。

私は相変わらずの作品ですが、他の方たちはとても上達していると感じました。

パソコン絵画を始めて4年になりました。電彩アート主宰山田みち子先生のお手本を模写しながら時には好きな音楽(楽器)と思い出の風景のコラボレーション、音符を絵の中に入れたりいろいろな表現をしてきました。

時には絵画とはいえないようなベネチアの仮面を描いたりしてきましたが、ティールームの始めに予想したように自然も描くようになりました。

メジロの絵は山田みち子先生のお手本を模写しました。

2007年5月

6日 ?才の誕生日でした。思い出すことはドイツ、オーストリアなど4月から5月にかけて旅行したときのことです。添乗員さんが期間中にバースデイを迎えた方に、プレゼントをしておりました。

私は帰国の飛行機の中での誕生日ですから、きっとリストに無かったのでしょう。

冗談混じりに同行の方に話しましたら、添乗員さんの耳に入り、ロンドンの空港でスワロスキーのカタツムリの置物をプレゼントしてくださいました。

『日本旅行』のベテラン添乗員さんでドイツ生まれで声楽の勉強もした方でドイツ語はドイツ人も驚くほど堪能な方でした。英語はもちろんのことスペイン語も

こなし、この旅は本当にいろいろ教えていただき、心に残る有能な添乗員さんでした。

何回か海外旅行は経験がありますが、熟知している添乗員さんで旅の印象が変わります。

20日 同期会が横浜中華街で有り、6年ぶりに出席しました。皆さんに会いたいこともそして私の所属するパソコン絵画の電彩アートが4月から『NPO法人電彩アート普及協会』に認定され始めての作品展が横浜西口のギャラリーボールドで行われますのでその案内状も配布する目的もありました。意外なことにパソコンが少しでもできるという人が41人中ほんの数人でした。ほんとにびっくりしました。という訳で何名か興味を持ってくれることを期待していたのですが、外れました。

28日 昨年の7月グリーン車で我が家にやってきたハムスターの兄弟が今日で一歳になりました。同じ日に生まれた9つ子の2匹ですが、性格がまったく違うのです。きたときのまま同じケージで飼育していたのですが、じゃれあっているのかと思っていたら、どうやらいじめられていたようで、次第に毛が抜けていつも片隅にうずくまるようになってきました。ペットショップに相談に行ったら別にしないと死んでしまうということでした。早速ケージを買って別居させて一命(?)を救われたのです。そしてめでたく誕生日を迎えることが出来ました。

人間の世界も動物の世界も相性が合う合わないがあるのですね。

2007年4月

4月 1日 横浜野毛山動物園にお花見に行ってきました。私の生まれ育った中区の家からは市電で行くことが出来たのでイベントがあるごとに遊びに行っていた懐かしいところです。

4月 1日 横浜野毛山動物園にお花見に行ってきました。私の生まれ育った中区の家からは市電で行くことが出来たのでイベントがあるごとに遊びに行っていた懐かしいところです。

ところが市電の運賃を家の人からもらっても、何か買いたくて歩いた記憶があります。

子供にとってはとても大きな存在の場所でした。

お正月はマジックなど余興があったり、節分の日の「豆まき」など、そのほかにもお弁当持参でピクニックを楽しんでいたように思います。

起伏にとんだ地形で動物を見る以外にハイキングが楽しめる動物園なのです。

今は無料で家族ずれでにぎわっていました。

帰途根岸の「森林公園」で途中下車して、満開の桜を満喫してきました。沢山の花見客が円座になっている中で外国の人も何組か見えたので、やはり横浜だなと思いました。

本牧など接収が解除されて日本の施設が出来ていますが、このあたりはまだ沢山のアメリカの住宅、学校があります。森林公園も戦争前は競馬場で戦後は進駐軍のゴルフ場になっていたのが返還されて、馬の記念館と森林公園になったのです。

山手の方には有名な外人墓地がありますが、この近くには中国人のお墓があって、入り口の鳥居のような門には『地蔵王廟』

と書かれています。私が小学生の頃ぐらいまでは土葬でこんもりとした土の山が並んでいた記憶があります。いくつかは立派な棺の中に収められていて、本国中国に輸送されるとの事でした。棺の納められている部屋を一周する「度胸試し」など子供の遊びが思い出されます。葬儀も立派なものでした。ブラスバンドの演奏あり、列の先頭には「泣き女」と呼ばれる女性が何人か体をくねらせて、泣きながら歩いていたこと、纏足で歩くことが困難な上品な女性が両脇を抱えられていた光景などはっきり覚えています。

2007年3月

2月、3月は読売文化センターの教室と、山田みち子先生のご自宅の「アトリエ」の教室で学ぶことになりました。読売の教室は3月で終えることにして、4月からはアトリエの教室でパソコン絵画を続けるつもりです。

2月、3月は読売文化センターの教室と、山田みち子先生のご自宅の「アトリエ」の教室で学ぶことになりました。読売の教室は3月で終えることにして、4月からはアトリエの教室でパソコン絵画を続けるつもりです。

15年6月に先生のかしわ台教室で学び始めて4年近くなりますが、学ぶことが沢山あってきりは無いです。

アトリエの教室では、生徒を指導していられる先生方と一緒に学んでいますが

得るところが沢山あって、未熟な私はよい刺激を受けています。

22日 千葉で3つの教室を持っていられる、奥山先生の作品展に行ってきました。八幡宿の駅から近い市の施設『市民談話室』が展示会場でした。

奥山先生と生徒さんの見事な作品が展示されていました。

2007年2月

今年は暖冬で花屋の店先も家々の庭も早くから春の花が咲いています。雪景色を見ることなく冬が終わってしまいそうです。年を重ねると暖かい冬は何よりなのですが、朝窓を開けて一面の雪景色に目が覚めてうきうきするのもよいものです。

今年は暖冬で花屋の店先も家々の庭も早くから春の花が咲いています。雪景色を見ることなく冬が終わってしまいそうです。年を重ねると暖かい冬は何よりなのですが、朝窓を開けて一面の雪景色に目が覚めてうきうきするのもよいものです。

私が4年学んできたパソコン絵画の電彩アートが4月より「NPO法人電彩アート普及協会」となりました。多くの人にパソコンで絵を描くことの楽しさを広める目的だそうです。

本当に楽しいことですが、水彩絵の具で描くことと違って自由に表現できるようになるには時間がかかります。でもパソコンがあれば絵の具も筆も水の準備も無く絵を描きたいという欲求が満たされます。 そのような訳で今の私にはなくてはならない趣味になりました。

2月25日 久ぶりにミューズの森のコンサートに行ってきました。私の好きなピアニスト及川浩治さんのグループ「BEE」の演奏 クラシックだけではなくピアソラのタンゴが3曲プログラムにあって新しい試みでした。

静かなクラシックは脳を休ませることが出来ますが、タンゴは聴き終わって元気の出るリズムです。

この何年か韓国ドラマがよく放送されますが、私も時々好みのものを見ています。タイトル曲、挿入歌、サウンドトラックの曲が好きです。メロディーに哀愁があって物語りにとてもマッチしているのです。外国の音楽が好きだった私がすっかり韓国バラードにはまりました。日本と西洋の間にこのようなよいメロディーがあったなんて驚きです。

2007年

1月

1日 喪中で年賀状も無く正月の飾りも無く静かな元旦でした。30日から来ていた、孫も小さい時は早く起こされて困りましたが、最近はゆっくり寝ていてくれるので助かります。

1日 喪中で年賀状も無く正月の飾りも無く静かな元旦でした。30日から来ていた、孫も小さい時は早く起こされて困りましたが、最近はゆっくり寝ていてくれるので助かります。

2日 毎年の恒例行事 箱根駅伝の応援に行きました。国道134号の浜須賀歩道土手で走り去る選手に声をかけています。30年前より毎年行っていますが人が多くなって、遅く行くと道路側はいっぱいで最近では少し高いところでの応援になっています。私たちが見学するところは、選手が往路も復路も10時30分ごろに通過するので、3日の復路も出かけるのにはとてもよい時間です。

15日 演劇鑑賞は劇団NLTの「宴会泥棒」〜残りの人生もあなたと〜でした。

私の感想を述べるよりも会報に載っていた文章がとてもよかったので、転記します。

〜残りの人生もあなたと〜と言うサブタイトルとは似つからぬ「宴会泥棒」泥棒する人がいれば、盗まれた人がいる。騙す人がいれば、騙された人がいる。あれ?と思いながらも妙に納得してしまう。終わりよければすべてよし。もっともっと楽しんでいこうよと元気をもらった気分。笑って元気になってめでたし、めでたし。

![]() 2007年

2007年

![]()

2006年12月

11月14日 一ケ月近く開催していた秋の茅ケ崎作品展が終了しました。

9月18日に母が亡くなってから、介護施設へ行って一緒に歌ったり、昔話をしたりすることも無くなって、時間は余っても、心の空白はどうしようも無いことでしたが、作品展、演劇鑑賞会のお手伝いなどあって気がまぎれました。

故人を偲んで写経をする思いを私はパソコン絵画で描いては消し、消しては描いて気を紛らわせていました。なんとなく仏像を描いたり、くもを描いたり、左の絵は何枚か描いた1枚です。

いろいろ苦労があったと思う母が安らかに眠って欲しいと祈りを込めて描いたものです

この絵は七七忌のご挨拶状に挿入しました。心を込めて手作りで制作しました。

欠礼の葉書もブルーの小花を濃淡でちりばめ薄墨色の文字で制作しました。

このようなことが出来るのもパソコン絵画を習得していたからと、改めてよい趣味に出会えたことに喜びを感じています。

ここまで指導してくださった山田みち子先生に感謝です。

11月27日 茅ケ崎作品展に出品していただいた作品をお返しに電彩アート主宰 山田

みち子先生のご自宅のアトリエを訪ねました。先生の作品が素敵に展示してあり、思い出の小物、イタリアのテーブルクロスなどセンスよく配置されたお部屋を見て素敵な作品が出来る良い環境なのだと感心しました。

2006年11月

10月20日 秋の茅ケ崎作品展がオープンしました。コーヒー店マウンテンコーヒーの装飾をかねての展示です。案内状を出した関係者だけでなく、コーヒーブレイクに来た方々も見てくださるのでパソコン絵画を知ってもらう良い機会だと思いました。パソコンでいろいろ描けるのですね、きれいですね、の声を聞いてうれしく思いました。

10月20日 秋の茅ケ崎作品展がオープンしました。コーヒー店マウンテンコーヒーの装飾をかねての展示です。案内状を出した関係者だけでなく、コーヒーブレイクに来た方々も見てくださるのでパソコン絵画を知ってもらう良い機会だと思いました。パソコンでいろいろ描けるのですね、きれいですね、の声を聞いてうれしく思いました。

油絵 水彩画 写真 など今までに展示したそうですが、パソコン絵画は初めてでマスターも思っていたよりすばらしいと言う感想でした。

21日 母の49日の法要と納骨を済ませました。ゆっくり絵を描きたいと思っていたのですが、公的な手続きやお返しなど

まだまだ落ち着けません。

2006年10月

母が9月18日に亡くなりました。90歳と6ヶ月でした。8月29より入院していた病院からの電話で駆けつけたときはすでに心肺停止状態でした。妹が来るまで心臓マッサージと酸素吸入で生存しているかのように見えましたが

母が9月18日に亡くなりました。90歳と6ヶ月でした。8月29より入院していた病院からの電話で駆けつけたときはすでに心肺停止状態でした。妹が来るまで心臓マッサージと酸素吸入で生存しているかのように見えましたが

これ以上しても甦生の可能性はないと器械をはずして、7時20分息を引き取りました。大きな台風の影響で土砂ぶりの雨の朝でした。

8月の終わりまでしっかり食べていたので、やつれた様子はなく本当にきれいな顔でした。丁寧な湯灌で髪もシャンプー、全身もすかっり洗っていただき何年も化粧したことがない顔に薄化粧をして、小豆色の小紋の着物を着て横たわっている様子はとても美しく見えました。白装束で湯灌をしてくれた若い男女2人が天使のように神々しく見えました。

生前の姿よりも印象に残る母の姿でした。困難な時代を力強く生き抜いて身を飾ることなく過ごし、私と妹が後始末に困らないようにと節約して残してくれた物にも感謝 感謝です。 天国で安らかにお過ごしください。

2006年9月

8月12日 映画鑑賞 アニメ ポケモンの物語は何回か見ましたが、『蒼海の王子』は海中が舞台なので美しさが楽しめました。

8月12日 映画鑑賞 アニメ ポケモンの物語は何回か見ましたが、『蒼海の王子』は海中が舞台なので美しさが楽しめました。

8月19日 フラメンコ鑑賞 床を蹴りながらのエネルギィッシュな踊りと哀愁に満ちたギターと歌。

スペイン旅行の思い出がよみがえりました。

2006年8月

7月6日 ピアノリサイタル 『及川浩治 鎌倉でショパンを奏でる』を聴きに行ってきました。「情熱のピアニスト」迫力のある演奏にはいつも圧倒されます。ショパンのポーランドからの足跡をナレーションを交えての演奏でした。

7月6日 ピアノリサイタル 『及川浩治 鎌倉でショパンを奏でる』を聴きに行ってきました。「情熱のピアニスト」迫力のある演奏にはいつも圧倒されます。ショパンのポーランドからの足跡をナレーションを交えての演奏でした。

『ショパンの旅』と言うCDは持っているので、『 Koji Oikawa Plays LIST』を購入して記念にサインをしていただきました。

9日 アジアの歌手のコンサートに。東京国際フォーラムAホールに満席の観客。音と照明とエネルギー。体が軽くなる体験でした。

15日 日本画の作品展に。日本画と言う固定観念がまったく崩れる作品があって驚きでした。

その後東京文化会館でオペラ『蝶々夫人』を鑑賞しました。以前日本語での公演を見に行ったとき、違和感を感じて以来オペラは少し敬遠してましたが、数年前から友人に誘われて時々鑑賞するようになりました。イタリア語でもドイツ語でも字幕があるのでよく分かりますが、私は声も1つの楽器として聴いているので、どのようなものでも現地の言葉のほうが好きです。

旅行先のプラハでは幸運なことにツアーの中にオペラ通のご夫妻がいて、鑑賞に行くと言うので同行させてもらいました。『椿姫』ですが、言葉はイタリア語、字幕がチェコ語でした。内容は熟知してますので、声を楽器として聴く良い機会でした。字幕を読むと少しの間読むことに集中してしまいます。

昨年描いた茅ケ崎の『浜降り蔡』のお御輿の絵が今年の熊野神社のポスターになりました。 中期の作品の中にありますので、ご高覧ください。

我が家の住人になった2匹のハムスターの1匹が脱走して、50時間後押入れの中で見つかりました。木をかじったり、ダンボールの箱をかじった跡があって発見できたのです。にぎりこぶしより小さいのに水なしで長時間生きていられるのですね。びっくりしました。

30日 演劇鑑賞会の公演で前進座の『銃口』を観ました。昭和初期1青年が教師となり、理想の教師を目指しても時代の流れで思うようにはいかなかったり、兵士として満州に送らた時、父が助けて匿った朝鮮人に助けられたりして、戦争が終わった後、家族、恋人に励まされて再び教師になるというストリーです。原作者 三浦綾子 感想として人の出会いは大切であると私自身も今月は感じることがありました。

2006年7月

6月のはじめ久しぶりに演奏会に行ってきました。鎌倉芸術館でベルリンフィルの中心的メンバーによって構成された弦楽四重奏団「アマルコルド・クァルテッド・ベルリン」のモーツアルトの作品の演奏です。ピアノ四重奏曲 第1番 ト単調 K.478はピアニスト斎藤雅広さんが参加して、クラリネットは武田忠善さんでクラリネット五重奏曲 イ長調 K.581が演奏されました。モーツアルトはピアノ協奏曲が好きで何枚かCDを持っていますが、室内楽のものは1枚もなく聞きなれない曲でしたが、2時間あまり穏やかな時間を過ごすことが出来ました。

6月のはじめ久しぶりに演奏会に行ってきました。鎌倉芸術館でベルリンフィルの中心的メンバーによって構成された弦楽四重奏団「アマルコルド・クァルテッド・ベルリン」のモーツアルトの作品の演奏です。ピアノ四重奏曲 第1番 ト単調 K.478はピアニスト斎藤雅広さんが参加して、クラリネットは武田忠善さんでクラリネット五重奏曲 イ長調 K.581が演奏されました。モーツアルトはピアノ協奏曲が好きで何枚かCDを持っていますが、室内楽のものは1枚もなく聞きなれない曲でしたが、2時間あまり穏やかな時間を過ごすことが出来ました。

海外旅行など行って時差や飛行機の中で眠れない時はモーツアルトのピアノ協奏曲第20番を聞いていると、いつの間にかすやすや。そんな訳で第3楽章はほとんど夢の中です。子供が小学生の頃、夏休みのお昼寝タイムもこの曲でした。

演劇は『竜馬の妻とその夫と愛人』 作・・・三谷幸喜 という作品を見ました。昨年観た『その場しのぎの男たち』ほど楽しめませんでしたが、熱演が伝わる俳優の方々でした。

我が家にハムスターの子供が2匹やってきました。茂原からグリーン車に乗って贅沢なハムスターです。名前はハーチャン、ムーチャン 単純ですね。

2006年

6月

『電彩アート主宰 パソコン絵画横浜蔡 2006』が無事終わりました。読売文化センターで学んでいる生徒の作品と電彩アートゴールド会員の作品、『山田みち子先生のイタリアスケッチ』は枚数の多さにびっくりしました。あっさり描かれているのに的確に名所を表現していて、何年か前にイタリアを旅行した記憶がよみがえりました。昨年も同じ時期に同じ場所「ギャラリー・ボールド」で開催したのですが、1年たった今年は私(?)も含め良い作品になっていました。

『電彩アート主宰 パソコン絵画横浜蔡 2006』が無事終わりました。読売文化センターで学んでいる生徒の作品と電彩アートゴールド会員の作品、『山田みち子先生のイタリアスケッチ』は枚数の多さにびっくりしました。あっさり描かれているのに的確に名所を表現していて、何年か前にイタリアを旅行した記憶がよみがえりました。昨年も同じ時期に同じ場所「ギャラリー・ボールド」で開催したのですが、1年たった今年は私(?)も含め良い作品になっていました。

パソコン絵画を習得したい人が多くなっていますが私には良く分かります。なぜなら水彩風にも、油絵風にもそして日本画風にも描くことが出来るのですから。作品展を見に来てくださったこのホームページに『野島たより』ですてきな写真を送ってくれている叔父も感心しておりました。

このテールームは月の初めに模様替えしたいと思ってます。絵画、写真をご覧になった後に是非お立ち寄りください。